- 24 - 25 . 04 - Festa della Liberazione 2025 a Ca' di Malanca

- 25 . 04 - ore 12 - Faenza - Azione contro tutte le guerre

- 27 . 04 - ore 10 - Marina di Ravenna : Spiagge pulite? PINZACI TU !

- 28 . 04 - ore 17, 30 - Museo del Risorgimento - presentazione del libro di Angelo Emiliani "I faentini caduti per la libertà"

- 10 - 12 - 24 e 25 - 28 .04 - Le iniziative dell'Anpi per la liberazione

- 29 . 04 - ore 18 - P.zza del Popolo - presidio contro la costituzione della società mista ASP - In Cammino - NO alla privattizzazione dei servizi per anziani

- L' 8 e 9 giugno #Votiamo! - di Andrea Fortini

- 29 . 04 - ore 18 - Sala San Pier Damiani : "Il lavoro, un'alleanza sociale"

- 5 . 5 - ore 20 - Sala Ziani- Assemblea delle associazioni

- 6 . 05 - ore 20,30 - Circolo Arci Santa Lucia - Incontro del PD su temi locali e nazionali e sui 5 referendum

- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- dal 3 . 05 al 7 .06 alla Bottega Bertaccini: E' ancora maggio Fotografie dalle alluvioni del 2023

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Giuseppe Buondonno su il manifesto

Intervento. Se la scuola non crolla è solo per la serietà e la professionalità di centinaia di migliaia di docenti, dirigenti e lavoratori che la tengono in piedi; molti dei quali precari e, tutti, sottopagati.

«La scuola non mostra crepe» avrebbe dichiarato il Ministro dell’Istruzione Bianchi. È un’affermazione o provocatoria, o fuori dal mondo. E ancor più stridente con la realtà è stato il tono mellifluo – che avrebbe voluto essere rassicurante – nella conferenza stampa del governo. Evidentemente la loro fonte di informazione sono alcuni burocrati ministeriali o degli uffici scolastici; gli stessi che, in piena pandemia, hanno confermato, un po’ in tutta Italia, classi anche da trenta alunni. La scuola, oltre ad essere stata bombardata in questi decenni, è stata riaperta il 7 gennaio, dopo un “tana libera tutti” (per sostenere sua maestà il Pil), senza nessun tracciamento reale, senza nessun intervento di sicurezza (né sulle aule, né sui trasporti), con regole confuse e contraddittorie, con classi metà in presenza e metà in DaD, senza confermare l’ “organico Covid”; e senza fornire a tutti nemmeno le mascherine Ffp2. Piena di crepe, se la scuola non crolla è solo per la serietà e la professionalità di centinaia di migliaia di docenti, dirigenti e lavoratori che la tengono in piedi; molti dei quali precari e, tutti, sottopagati.

A due anni dall’inizio della pandemia, la scuola è ancora

Leggi tutto: Le crepe della scuola che il governo non vuole vedere - di Giuseppe Buondonno *

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Simone Bertoli su il manifesto

Sinistra. Ciò che dobbiamo ricostruire è una grande forza della sinistra, un partito ideologico, nel senso di una comunità politica che condivida ideali, valori e principi; che abbia una visione comune del mondo e della società.

Le parole di Massimo D’Alema hanno avuto il pregio di tagliare il velo d’ipocrisia che aveva finora coperto il dibattito interno di Articolo Uno che faticava ad esplicitarsi. Eppure, la conferenza stampa nella quale Roberto Speranza, insieme ad Arturo Scotto, aveva annunciato l’adesione alle Agorà democratiche lasciava già capire che queste sarebbero state il viatico alla fine del quale ci sarebbe stato un rientro nel Pd. Una sorta di piccola bolognina di Articolo Uno.

Credo che alla base di questa scelta ci sia una analisi diversa di cosa sia il Pd e dei motivi che avevano portato, nel 2017, quello stesso gruppo dirigente ad abbandonare la “Ditta”. Evidentemente alcuni pensano che il renzismo sia stata una parentesi. Certo, una parentesi patologica, ma pur sempre una parentesi. Se questa è l’analisi, è del tutto evidente che oggi, una volta che la parentesi si è chiusa, vengono meno le motivazioni della separazione.

Viceversa, se pensiamo – come io penso e come molti di noi pensano – che il renzismo sia stata la degenerazione di un processo politico nato sbagliato e proprio per i suoi vizi di origine soggetto a quella degenerazione, ne emerge che quello che a sinistra dobbiamo costruire è qualcosa di completamente diverso da un partito leggero, post-ideologico e a vocazione maggioritaria, caratteri fondanti del Partito veltroniano, già presenti al Lingotto di Torino nel 2007.

Ciò che dobbiamo ricostruire è una grande forza della sinistra, un partito ideologico, nel senso di una comunità politica che condivida ideali, valori e principi; che abbia una visione comune del mondo e della società. Un partito organizzato, robusto, strutturato, che abbia i piedi ben piantati nel mondo del lavoro, che voglia dare voce e rappresentanza alla questione sociale, che si ponga il tema del superamento di un modello di sviluppo che acuisce le diseguaglianze ed aumenta le povertà.

È chiaro come questo sia un percorso di lungo periodo. Non lo si fa con un accordo tra gruppi dirigenti; occorre ricostruire una connessione sentimentale con coloro che vogliamo rappresentare. E’ una proposta che va rivolta al Pd, come agli altri soggetti che stanno alla sua sinistra, ma soprattutto va rivolta a tutti i cittadini e, specialmente a chi o non vota più o disperde il voto nella protesta (come succede anche a destra).

A me pare che questa fosse la proposta politica fondativa di Articolo Uno e sono convinto che sia ancora utile provare a realizzarla. Per questo non apprezzo chi oggi parla di “parrocchiette” o “partitini”, cercando di rinchiudere un punto di vista diverso in un piccolo recinto radical-identitario. I partiti non nascono grandi o piccoli, assumono le dimensioni elettorali nella misura in cui il progetto politico di cui sono portatori riesce ad affermarsi e a conquistare consensi nella società.

Se oggi Articolo Uno è ancora un partitino, la responsabilità risiede nel fatto che non vi si è investito a sufficienza. In altre parole, abbiamo deciso di non coltivare l’orto, ma l’aratura del campo largo richiede una forza che non abbiamo. Certo, alcuni solchi sono stati tracciati e se ne vedono i risultati: l’alleanza tra Pd e M5S sta diventando inevitabile, ma se al suo interno manca una componente forte, visibile e riconoscibile della sinistra, non sarà sufficiente per battere la destra.

Il contributo di questa nostra esperienza deve essere quello di aggregare, dentro una coalizione di centro-sinistra, le risorse necessarie perché a sinistra si inizi quel percorso per la ricostruzione di un Partito del Lavoro. Un eventuale rientro nel Pd sarebbe la rinuncia a questa possibilità. Eppure dopo le parole di D’Alema è emersa anche una possibilità più umiliante del quella del rientro nel Pd: e cioè quella di non rientrarci solo perché non ci vogliono.

*Segretario Articolo Uno Toscana

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Antonio Floridia su il manifesto

Sinistra. Che a sinistra del Pd possa nascere un nuovo, consistente e credibile partito sono in pochi a crederlo, specialmente dopo il fallimento dell’esperienza di LeU

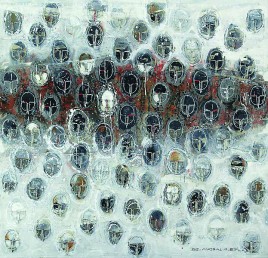

Abdul Karim Majdal, The Trap, 2012

La battuta di D’Alema sulla “malattia” del renzismo e sulla presunta, avvenuta guarigione del Pd, ha suscitato un gran trambusto; ed è stato fin troppo facile ricordare che quel malanno ha potuto allignare e trovare un terreno molto fertile proprio nella estrema fragilità che ha caratterizzato sin dalle origini la natura stessa di questo partito. Sono molti coloro che dovrebbero esercitare un po’ di autocritica. Se andiamo a rileggere, ad esempio, gli atti del convegno di Orvieto dell’ottobre 2006, il vero atto fondativo del Pd, troviamo l’origine delle “tare”: ad un livello “alto” di elaborazione, che oggi peraltro nemmeno viene sfiorato, lo storico cattolico Pietro Scoppola teorizzò apertamente la natura “post-ideologica” del nuovo partito. Per tenere insieme le diverse tradizioni della cultura politica democratica, nessuna di queste poteva prevalere: il nuovo partito doveva/poteva reggersi solo sulla convergenza programmatica, a partire ciascuno dalla propria storia e identità. Sulla carta, poteva funzionare; ma la storia del Pd ha dimostrato che un partito, privo di un proprio autonomo profilo di cultura politica, alla fine implode, e può sopravvivere solo come un assemblaggio di cordate di potere.

L’altra relazione, a Orvieto, fu tenuta da Roberto Gualtieri, all’epoca vice-direttore dell’Istituto Gramsci: Gualtieri proponeva una generosa sistemazione teorica dell’identità, non fondata su una semplice convivenza, ma su una feconda interazione tra la cultura politica dei cattolici democratici e quella della tradizione socialista e comunista. Peccato che il partito tutto divenne fuorché un luogo di elaborazione politico-culturale (alla cui necessità Alfredo Reichlin, disperatamente, finché ha potuto, ha cercato di richiamare..).

Per gli annali, va ricordato che, ad Orvieto, l’unico, timido distinguo venne proprio da D’Alema: ma non sulla sostanza del nuovo progetto, bensì sul clima “anti-partito” che in quella stessa sede già si respirava profondamente, segnato da una sorta di ubriacatura ideologica per le “primarie di Prodi”, assunte come mito fondativo. D’Alema avvertiva che, senza i partiti, Ds e Margherita, e senza i loro militanti, le stesse primarie non si sarebbero potute nemmeno organizzare. Ma non era certo questo debole richiamo che poteva fermare il trionfale viaggio che si annunciava. Ed è davvero singolare che Renzi continui ad evocare il mitico 40% delle Europee del 2014 e che nessuno gli ricordi come sia stato lo stesso Renzi a fare poi precipitare il Pd al 18% del 2018.

Letta sta provando a fermare questa caduta? Ci potrà riuscire? Ci vuole molta buona volontà per scorgere qualche segno di ripresa; le cosiddette “agorà”, ben che vadano, saranno un’occasione di dialogo, non certo quel vero e autentico momento congressuale di cui avrebbe vitale bisogno. E qui si innesta il discorso sul possibile rientro non solo di quanti uscirono con la scissione del 2017, ma del ben più ampio numero di militanti ed elettori che hanno abbandonato il Pd anche prima di quella data (come “fatto personale”, preciso che l’autore di questo articolo appartiene a questa schiera di homeless: sono uscito dal Pd nel 2014).

Facciamo allora un discorso schietto: coloro che propugnano questo rientro nel Pd hanno obiettivamente un punto di forza a loro favore, ma devono fare i conti con un altrettanto grave punto di debolezza. A favore, gioca il fatto che sono oramai ben pochi quelli che credono nella possibilità che, a sinistra del Pd, possa nascere un nuovo, consistente e credibile partito. L’ultimo tentativo poteva essere quello di dare un seguito all’esperienza di LeU, ma è stato fatto fallire, per varie ed equamente distribuite responsabilità, non da ultimo quelle dei gruppi dirigenti di Articolo Uno e di Sinistra Italiana. Lasciamo perdere: non serve più a nulla rimestare nel passato.

Non hanno tutti i torti quanti pensano che, a questo punto, un grande partito sia comunque la sede migliore per cercare di ricostruire una forza della sinistra in Italia. E proprio qui, però, cogliamo il punto di massima debolezza: il Pd sta facendo di tutto per rendere davvero poco credibile questa prospettiva, non tanto per le sue scelte programmatiche (che in sé, appunto, potrebbero essere reversibili, oggetto di un dibattito e di uno scontro politico interno), quanto per la sua natura davvero inospitale. Rientrare, sì, ma a fare che? A rimpolpare le fila di questa o quella corrente? Possiamo forse scorgere qualche segno di quella che un tempo si chiamava “agibilità democratica”, ossia l’esistenza di luoghi e spazi effettivi di partecipazione, di un vero circuito procedurale di discussione e decisione democratica?

Un processo di allargamento degli attuali confini del Pd, e un’eventuale trasformazione del suo profilo politico e culturale, saranno forse possibili, ma solo a patto che si metta in cantiere un vero congresso (non l’ennesima elezione diretta del segretario, tramite le cosiddette primarie). Vedremo se e come questo potrà accadere. Intanto, ci saranno presto le nuove elezioni politiche, al più tardi tra poco più di un anno. Se rimarrà una legge elettorale che preveda il vincolo di coalizioni pre-elettorali, dentro il campo democratico, oltre al Pd (e al M5S, ovviamente: altrimenti non c’è nemmeno partita), sarà necessaria una lista di sinistra in grado di raccogliere almeno il 3%. Ma non è certo il caso di caricarla oltre misura di aspettative politiche: presentarla sotto il segno della continuità con le formazioni politiche oggi esistenti sarebbe il modo migliore per affossarla. La cosa più saggia sarà quella di provare a replicare alcune tra le più riuscite esperienze locali di liste di “sinistra, civiche ed ecologiste”, in grado di rappresentare, con alcune candidature innovative, quanto di vivo continua nonostante tutto ad esserci. Sarà difficile, ma forse è l’unica strada da percorrere.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Piero Bevilacqua su il manifesto

Rimuovono la sconfitta dell'uomo tecnologico, credono nella sua illusoria infallibilità e pretendono che continui la sua marcia trionfale al centro del creato

Massimo Cacciari © Elisabetta Baracchi e Serena Campanini

Giorgio Agamben e Massimo Cacciari, noti e prestigiosi filosofi, cui si è aggiunto un giurista di rango come Ugo Mattei e altri intellettuali, hanno già ricevuto più di una sensata obiezione alle loro posizioni sostanzialmente no vax. Credo tuttavia che lo spettro delle critiche da muovere a questi volenterosi difensori delle nostre libertà, debba essere meno limitato e riferirsi a una visione più radicale.

Quel che in realtà appare sorprendente e meritevole di approfondimento è la cultura di fondo, l’implicito “inconscio filosofico” su cui si reggono le posizioni di questi studiosi, che non differiscono in nulla rispetto alle vulgate popolari dei no vax di strada. La rivendicazione della libertà di spostamento e di movimento degli individui, al centro delle critiche e delle proteste, che pare essere una trincea di lotta democratica, rivela in realtà una concezione squisitamente neoliberista, se non aristocratica, della società. Non a caso si tace del tutto il fatto che la libertà di spostamento degli individui, in quanto esseri sociali, comporta relazioni e vicinanza con gli altri ed è quindi il vettore unico e universale della trasformazione di una malattia virale in una pandemia planetaria. Senza contatti il virus non si diffonde, così che la loro limitazione per intervento statale costituisce una iniziativa di salute pubblica, mirata a difendere la comunità, contro il diritto solitario del singolo che vuole essere libero di contagiare gli altri.

I filosofi potevano esaminare e lamentare i guasti di una società già devastata dall’individualismo edonistico della nostra epoca, cui si aggiunge, per dolorosa necessità, questa ulteriore spinta dall’alto alla disgregazione. Ma non lo fanno, figli poco filosofici della propria epoca, lamentano le restrizioni subite dall’individuo solitario.

Non meno rivelatore di un atteggiamento che non si discosta dalla psicologia corrente del comune uomo medio, è la posizione critica e recriminatoria contro la scienza medica che si occupa di monitorare l’andamento della pandemia e che orienta il governo nelle sue strategie di contenimento. Si tratta di rivendicazioni che muoverebbero al riso per la loro superficiale ingenuità, ma che rivelano rimozioni più profonde.

La continua protesta di Cacciari, come di tanti non filosofi, per la scarsa informazione fornita dagli scienziati, per le loro comunicazioni contraddittorie, per gli effetti collaterali del vaccino non perfettamente indagati, rivelano in realtà l’ingenua pretesa della infallibilità della scienza, che vorrebbero simile a quella dei papi medievali. Ma non sanno i filosofi che anche nel mondo della scienza esistono diverse scuole, differenti approcci metodologici, molteplici esperienze sperimentali, che portano anche a conseguenze e risultati difformi? E davvero i filosofi possono, senza arrossire, rimproverare agli scienziati errori e contraddizioni, dimenticando che costoro hanno dovuto far fronte a un nemico sconosciuto, che nei primi tempi combattevamo a mani nude, e che in poco tempo ci hanno fornito conoscenza e strumenti efficaci di contenimento?

Ma la ragione di fondo, la base “filosofica” di quasi tutte queste posizioni di recriminazione contro le scelte istituzionali è con ogni evidenza quella che potrei definire l’arroganza antropocentrica di un pensiero che oggi appare invecchiato di fronte alle emergenze ambientali del nostro tempo. Perché non riconoscono il virus, non riescono a concepire la superiorità e la potenza della natura, di qualcosa che sfugge al dominio dell’uomo e lo sovrasta. Rimuovono del tutto la sconfitta sul campo dell’uomo tecnologico, la cui illusoria infallibilità hanno introiettato come un dato naturale e pretendono perciò fanciullescamente che esso continui la sua marcia trionfale al centro del creato.

Ma la rimozione del virus come un accidente transitorio è in questo caso la spia di un distacco profondo del pensiero filosofico, e in genere di quasi tutta la cultura italiana, dal mondo della natura, dagli sconvolgimenti inflittale dall’uomo. Il quale rimane il signore di tutte le cose, secondo l’antica concezione giudaico-cristiana. Non si è compreso il salto epocale, generato dal fatto, per dirla con Edgar Morin, che «più l’uomo possiede la natura, più la natura lo possiede».

Tutte le pandemie degli ultimi decenni provengono dagli allevamenti intensivi e in genere da un assoggettamento sempre più vasto del mondo selvaggio alle economie umane. Non si pretende che i filosofi si occupino di zootecnica, ma forse qualche visione generale del mondo dovrebbero trarre dal fatto che miliardi di animali, sono oggi ammassati in giganteschi lager, imprigionati in gabbie, fatti vivere per breve tempo in condizioni di sofferenza inaudita. Su tale realtà, soprattutto fuori d’Italia, è fiorita una vasta letteratura, perfino una corrente di pensiero, quella sui diritti degli animali (animal rights). La nostra civiltà si regge sul dolore e sullo sterminio quotidiano di milioni di creature viventi, ma in Italia il fenomeno non viene degnato di alcuna considerazione da un pensiero umanistico invecchiato, rimasto fermo all’homo sacer.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Alfonso Gianni su il manifesto

Partiti. La ricostruzione della sinistra non passa attraverso la partecipazione alle urne. Anche risultati locali a volte confortanti hanno corto respiro

Massimo D'Alema © LaPresse

Se un pregio lo hanno le esternazioni dalemiane di fine anno è quello di alzare impietosamente il velo sul “piccolo mondo antico” della sinistra. Quelle parole hanno creato non poca turbolenza su entrambi i versanti, nel Pd e in Articolo 1, ovviamente con opposte motivazioni. Saranno gli aderenti a Articolo1 a decidere della loro sorte nelle sedi opportune che siamo tenuti a rispettare. Ma già prima avevamo compreso, da altre voci, che era in atto un progressivo sfarinamento di Leu, realtà peraltro già virtuale, arroccata nelle istituzioni ma assente in quanto tale nella società.

Le cause non risiedono solo nella scelta, con l’eccezione della navicella di Sinistra Italiana, di collocarsi al governo entro il perimetro draghiano. Sono più profonde e più lontane. Lo evidenzia, per converso, la diagnosi di D’Alema sul Pd, che sarebbe stato affetto da una malattia, il renzismo, dalla quale sarebbe ora guarito. In realtà, dalla Bolognina in poi, attraverso i cambiamenti di nome e di assetto, abbiamo assistito a un percorso di fuoriuscita dalla storia del movimento operaio di questa forza politica. Un approdo ben più grave, credo irreparabile, di una sterzata a destra della linea politica, che ha portato con sé l’abbandono di referenti e legami sociali, dell’idea di una trasformazione seppure graduale della società, di strutture organizzative basate sulla partecipazione degli aderenti e su un insediamento sociale, per schiacciare le prospettive politiche sull’aggiustamento del presente, di cui la priorità del governo su ogni cosa è la manifestazione più evidente.

Ma è inutile negare che questo percorso ha avuto ed abbia tutt’ora una forza di attrattiva giocata su un malinteso realismo. Questo processo non poteva essere contrastato, e infatti non lo fu, raccogliendo semplicemente le antiche bandiere dismesse. Ma neppure sperando che la spinta di movimenti reali e innovativi fosse sufficiente per dare vita ad una nuova forza della sinistra. I frequenti appuntamenti elettorali sono stati più d’ostacolo che di aiuto. A distanza di cinquant’anni il monito della Rossanda contro il “contarsi per contare” è di bruciante attualità. Bisognerebbe allora mettere un punto fermo.

La ricostruzione della sinistra non passa attraverso la partecipazione alle urne. Anche risultati locali a volte confortanti hanno corto respiro. Di fronte al taglio del Parlamento e alla prospettiva per quanto da contrastare, che si torni a votare con la stessa legge, salvo rimaneggiamenti obbligati, avrebbe davvero poco senso un’aggregazione elettorale, per giunta con un incerto e improvvisato profilo.

Del resto più di un’analisi dimostra che il voto di appartenenza, non solo di testimonianza, ha perso terreno rispetto a quello di opportunità, per qualche risultato concreto.

Non si tratta quindi di recidere ogni confronto con le istituzioni. Si possono costruire intese con forze o individualità per specifici obiettivi. Ma in primo luogo serve raccogliere tutte le forze disponibili per avviare un processo costituente di una nuova forza di sinistra. Non sommare, ma riuscire a fare interloquire i portatori di un pensiero alternativo, siano questi pezzi di organizzazioni, esperienze di movimento, associazioni o singole intellettualità. Nessuna miniorganizzazione può proporsi come il centro di un simile progetto. Per cui individuare il punto di partenza non è facile. Tuttavia la discussione aperta su questo giornale ci può aiutare fornendo un modello di ambito comune, una sorta di crogiolo, in cui riversare le diverse riflessioni che puntano alla trasformazione dell’attuale società rifiutandosi di concepire il capitalismo come la fine della storia, che contrappongano al suo totalitarismo un’altra idea dialettica di totalità e l’esigenza di dare vita ad un’organizzazione che, con tutte le innovazioni necessarie, costituisca una massa critica capace di costruire concreti modi alternativi di vita e di lavoro.

Un percorso indubbiamente difficile perché ci si scontra con un pervicace attaccamento alle storie delle proprie organizzazioni nell’illusione di ognuno di fare della propria il centro di una nuova aggregazione più o meno larga. Il guaio è che questo vizio non è riscontrabile solo nei minipartiti, ma anche nei numerosi cenacoli intellettuali, spesso ricchi di idee, ma non comunicanti attivamente tra loro. Ma se non vogliamo la desertificazione bisogna evitare, come ci ammoniva Franco Fortini, di essere “materialisti con gli altri e idealisti con noi stessi”.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Andrea Carugati su il manifesto

L'atomo fuggente. Il leader dem: «Dalla commissione Ue scelta totalmente sbagliata» Chiara Braga: «Da Salvini solo pericolosa demagogia»

Enrico Letta © LaPresse

Sul nucleare il Pd batte un colpo. «Non ci piace la bozza di tassonomia verde che la Commissione Ue sta facendo circolare», spiega Enrico Letta. «L’inclusione del nucleare è per noi radicalmente sbagliata. E il gas non è il futuro, è solo da considerare in logica di pura transizione verso le vere energie rinnovabili».

IL LEADER PD SI SMARCA dunque dalla posizione del premier tedesco Olaf Scholz che aveva fatto un clamoroso dietrofront sulla proposta avanzata da Bruxelles di inserire il nucleare e il gas naturale in una lista di attività economiche considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Se Scholz dunque si arrende alle posizioni nucleariste di Parigi, il Pd prova a far sentire la sua voce in vista della decisione del governo italiano attesa entro il 12 gennaio. Una decisione difficile visto che il ministro della Transizione ecologica Cingolani è aperto al nucleare e il leader della Lega Salvini ne è un tifoso.

«Nella tassonomia proposta da Bruxelles, sul nucleare si dà per scontato che non rechi danno per l’ambiente, ma così non è», spiega Chiara Braga, deputata, responsabile transizione ecologica del Pd. «Ci sono troppi elementi non chiari che riguardano la sicurezza delle centrali, lo smaltimento delle scorie e i costi di produzione. Per noi non è ragionevole inserire questa fonte energetica tra quelle sostenibili».

PER I DEM FANNO ANCORA fede i due referendum del 1986 e del 2011. «Gli italiani si sono pronunciati nettamente, per quanto riguarda il nostro paese la scelta di investire sul nucleare di terza generazione sarebbe anche anti-economica», spiega Braga. «Si tratta di una tecnologia che abbiamo abbandonato da decenni. In altri paesi come la Francia i costi per la realizzazione delle centrali di terza generazione sono schizzati alle stelle, come ha certificato la loro corte dei conti».

Secondo Braga poi «il nucleare di quarta generazione non esiste e non è praticabile». Quanto a Salvini, che agita l’atomo per far fronte al caro bollette, la deputata dem è netta: «Pura demagogia, e anche pericolosa perchè agitare questo spauracchio rischia di rallentare il percorso verso le fonti rinnovabili».

IL LEGHISTA PARLA ANCHE di un nuovo referendum. «Io ricordo che quando il governo Conte 2 si è attivato per realizzare un deposito nazionale delle vecchie scorie nucleari italiane Salvini si è scatenato creando allarme sociale», dice Braga. «In ogni regione dove andava diceva “le scorie non devono venire qui”. Mi chiedo oggi possa pensare di proporre agli stessi cittadini la realizzazione di nuove centrali. Davvero, fa solo demagogia. Non a caso il governo gialloverde non fece nulla per il deposito delle scorie, tanto che siamo in grave ritardo. Già smaltire le vecchie scorie è un processo complesso e costoso.

ORA PERÒ DEVE PRONUNCIARSI il governo italiano. «Il Pd farà sentire la sua voce nelle sedi istituzionali, per noi il nucleare non fa parte del futuro energetico dell’Italia neppure come fonte di transizione», assicura Braga. «Certo, trattandosi di criteri per gli investimenti, dunque di un tema economico, sarà dirimente il parere del Mef».

I dem sosteranno la posizione anche al parlamento europeo, dove il no alla tassonomia proposta da Bruxelles è largamente condiviso dai socialisti. «Ci sarà una discussione, ma mi pare che anche gli altri partner socialisti siano d’accordo nel non considerare il nucleare compatibile con il green deal», spiega la componente della segreteria Pd. «Così la pensa anche il capodelegazione a Bruxelles Brando Benifei: «La proposta di qualificare il nucleare come investimento sostenibile è un grave errore, perché oggi tutti gli incentivi devono andare alle fonti di energia realmente sostenibili. Ora il governo agisca».

L’uscita di Letta piace agli ambientalisti. «Una scelta politica importante», dice Angelo Bonelli di Europa Verde. «L’inserimento del nucleare e gas nella tassonomia verde Ue non tutela il pianeta e nemmeno gli interessi economici dell’Italia, ma solo quelli dell’industria nuclearista francese, fortemente indebitata, che vuole mettere le mani sui fondi pubblici europei e quindi anche nostri. Ora ci sono le condizioni per costruire insieme al Pd e i Verdi nel Parlamento europeo una maggioranza che possa bocciare la proposta di tassonomia».

Commenta (0 Commenti)- Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere"Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere" - secondo WebTv

- Il nodo è la Crimea, Zelensky non cede ai diktat americani - di Francesco Brusa

- La resistenza non chiude per lutto - di Micaela Bongi

- Un popolo esiste: 100mila antifascisti riempiono Milano - di Chiara Cruciati, Mario Di Vito INVIATI A MILANO

- Bisogna saper scegliere - di Andrea Fabozzi

- Appelli - Un giorno di tregua. Appello dei sindaci

- L’assist di Trump, le bombe di Putin: 13 uccisi a Kiev - di Francesco Brusa

- È già stata realizzata la tomba del pontefice a Santa Maria Maggiore - di Valerio Gigante

- Anpi: 25 aprile - L'Amministrazione di Brisighella non concede la parola all'Anpi

- Rearm, l’eurocamera boccia la procedura d’urgenza - di Andrea Valdambrini

- Il protocollo va in tilt. Libero l’uomo che ha chiesto asilo a Gjader - di Giansandro Merli

- Abu Mazen attacca Hamas, sceglie il successore e rompe l’unità - di Michele Giorgio

- La chiesa di Bergoglio, il testimone spiazzante - di Mario Ricciardi

- Folla a San Pietro, stazione intermedia del lungo addio - di Giuliano Santoro ROMA

- Il rifiuto della guerra - di Marco Bascetta