- 24 - 25 . 04 - Festa della Liberazione 2025 a Ca' di Malanca

- 25 . 04 - ore 12 - Faenza - Azione contro tutte le guerre

- 28 . 04 - ore 17, 30 - Museo del Risorgimento - presentazione del libro di Angelo Emiliani "I faentini caduti per la libertà"

- 10 - 12 - 24 e 25 - 28 .04 - Le iniziative dell'Anpi per la liberazione

- 29 . 05 - ore 18 - P.zza del Popolo - presidio contro la costituzione della società mista ASP - In Cammino - NO alla privattizzazione dei servizi per anziani

- 5 . 5 - ore 20 - Sala Ziani- Assemblea delle associazioni

- 6 . 05 - ore 20,30 - Circolo Arci Santa Lucia - Incontro del PD su temi locali e nazionali e sui 5 referendum

- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Emergency

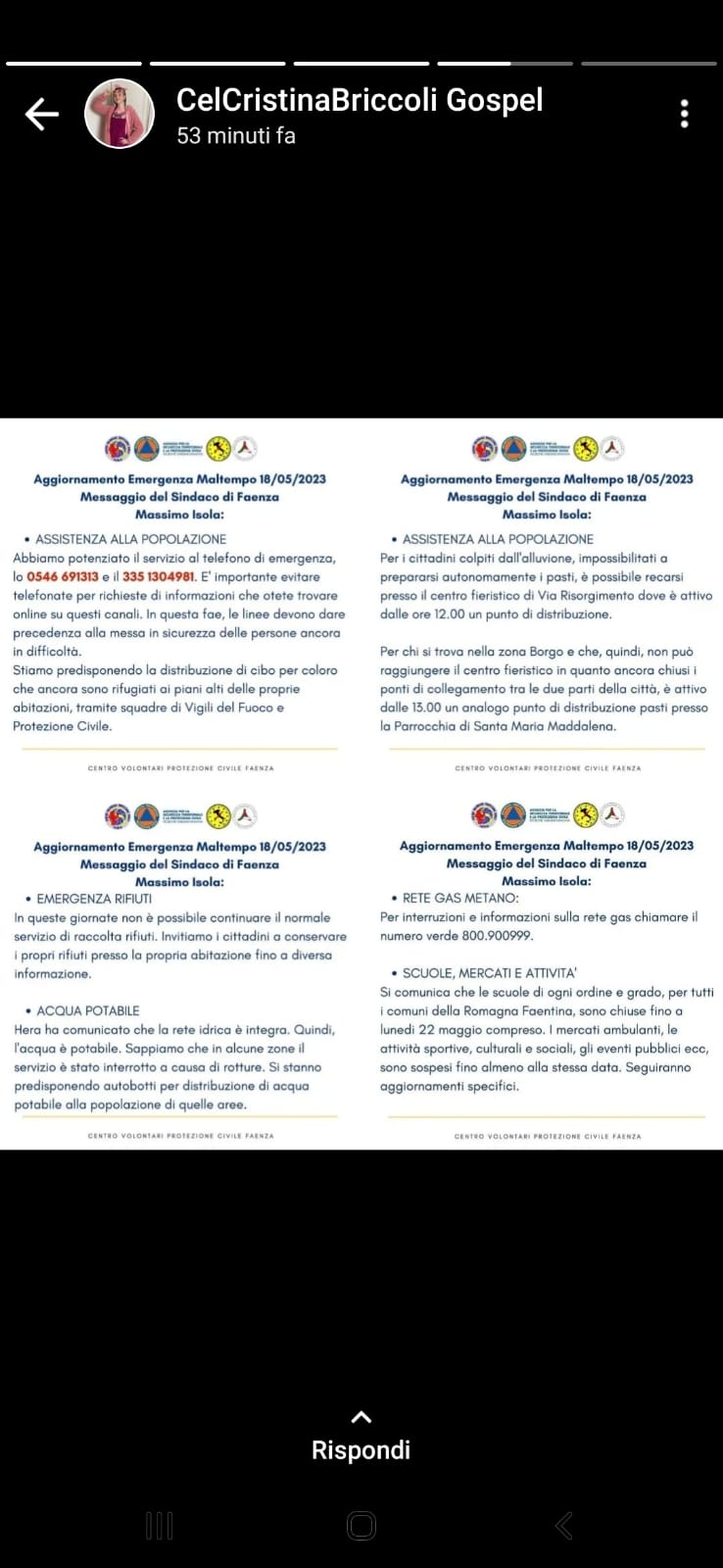

L'amministrazione comunica

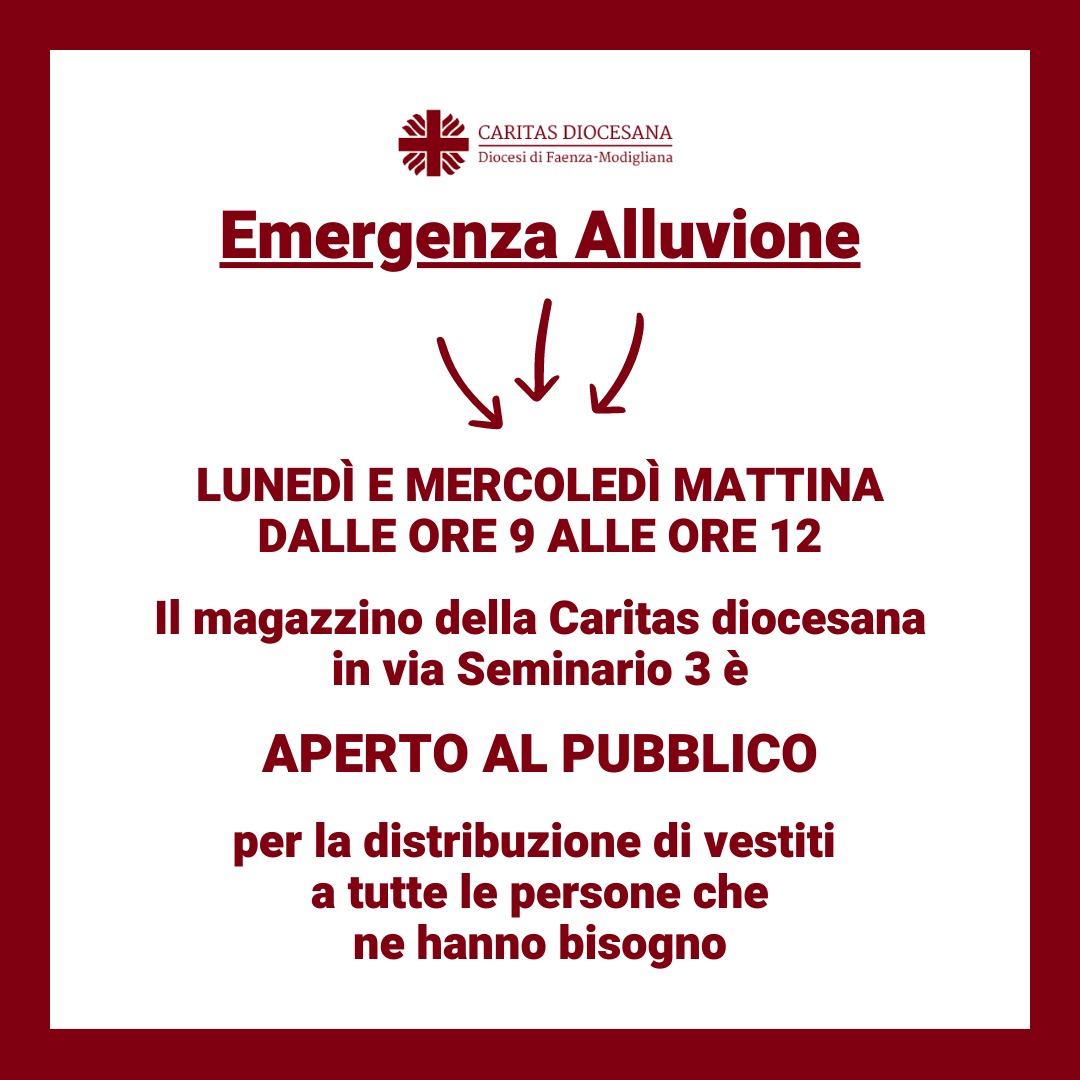

-- DONAZIONI DI BENI DI PRIMA NECESSITÀ E MATERIALE

Abbiamo allestito un centro di raccolta delle donazioni di beni di prima necessità e di materiale vario presso il centro fieristico di Faenza di via Risorgimento.

La struttura operativa di Emergency, che ringraziamo per le forze che ha messo a disposizione della nostra città, si occuperà della logistica.

-- COME FUNZIONA SE DESIDERI DONARE MATERIALE

Sono graditi i seguenti beni:

• Generi alimentari a lunga conservazione

• Prodotti per l’igiene della persona

• Power bank

• Prodotti per la pulizia e sgombero come

- Stivali

- Guanti

- Pale

- Secchi

- Caschi

- Stracci

- Tira acqua

- Tute da lavoro

- Occhiali protettivi

- Carriole

- Spazzoloni

- Cassette di plastica

• Attrezzature specialistiche:

- Pompe di sollevamento

- Idrovore

- Idropulitrici

- Generatori

- Bobcat con la pala

-- I beni indicati nella lista possono essere direttamente consegnati presso il centro fieristico senza preventiva autorizzazione. Quelli non segnalati, saranno accettati solo previa autorizzazione, da richiedere via email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. prima di mettersi in viaggio per avere la sicurezza della disponibilità di ricezione.

-- Indirizzo di consegna: Via Risorgimento 2, c/o centro fieristico.

-- Orari di consegna: tutti i giorni, dalle ore 9 alle 18.

-- COME FUNZIONA PER RICHIEDERE UNO DI QUESTI BENI

È possibile recarsi direttamente presso il centro fieristico, dove è organizzato un punto di accesso dedicato.

A partire da oggi domenica 21 maggio 2023, è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 18.

-- Quantitativi: il materiale per pulizia e sgombero può essere richiesto senza obbligo di restituzione con un massimo di 10 pezzi per tipologia, per persona.

Chiederemo di lasciare nome cognome e area dove si vuole operare.

Presto comunicheremo i dettagli sulla distribuzione di generi alimentari e prodotti per l'igiene della persona.

- Dettagli

- Scritto da Consultadelvolontariato

Da condividere in modo ripetuto anche nei prossimi giorni e settimane

- Dettagli

- Scritto da Legambiente Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna ed il Governo la smettano di investire denaro in opere autostradali o nel rigassificatore e si occupino di sicurezza del territorio.

Retorica allarmista fuori luogo: le mappe alluvionali di ADBPO e i report sul dissesto idrogeologico di ARPAE parlavano chiaro.

Legambiente da tempo denuncia quanto sta accadendo nel nostro Paese ed ha diffuso i nuovi dati della mappa del rischio climatico, nell’ambito dell’Osservatorio CittàClima. A preoccupare è anche il dato complessivo degli ultimi anni: dal 2010 a oggi, nella nostra penisola si sono verificati 1638 eventi estremi. Gli impatti più rilevanti si sono registrati in 843 comuni italiani.

Eventi come quelli avvenuti negli ultimi giorni stanno diventando sempre più intensi e violenti a causa del riscaldamento globale e l’Italia è uno dei paesi più esposti e vulnerabili.

Dispiace constatare ancora una volta che il disastro a cui abbiamo assistito era ed è annunciato da tempo. L’allarme siccità, la fragilità idraulica a cui si aggiunge lo scellerato consumo di suolo oggi ci mettono davanti al fatto che la nostra Regione continua a perdere tempo senza realizzare le misure necessarie all’adattamento alla crisi climatica.

Nonostante da anni la scienza parli di cambiamento climatico e quali effetti esso avrà sul nostro futuro, qualcuno continua a chiamarlo maltempo o altri addirittura arrivano a paragonarlo ad un evento imprevedibile come un terremoto. Sono invece evidenti le responsabilità sia della classe politica, che a parte gli annunci non ha evidentemente colto il significato di “emergenza climatica” e del carattere estremo degli eventi che essa può produrre (che in futuro potrebbero essere addirittura più intensi di quelli a cui abbiamo assistito), sia del sistema economico che non sta compiendo la transizione ecologica nei tempi indicati dalla scienza, spesso in assenza di indicazioni chiare da parte della politica: questa situazione lascia le persone e le comunità in balìa di fenomeni che invece dovranno essere gestiti in maniera strutturale in futuro, quando potranno diventare anche più frequenti.

Siamo stanchi delle passerelle politiche che, con indosso la giacca della Protezione Civile, ci raccontano che “l’Emilia Romagna è grande, risorgeremo e torneremo come prima” perché è proprio quel come “prima” che ha portato in questi ultimi giorni l’acqua nelle case di tanti nostri concittadini.

La retorica dell’amministrazione, che equipara l’evento alluvionale al terremoto in Emilia, è fuorviante. La città di Bologna e l’area del ravennate ad esempio sono state inserite tra le aree a rischio potenziale significativo (APSFR) nel quadro del secondo ciclo della Direttiva Alluvioni. La modellistica della cartografia elaborata dalla stessa regione permetteva infatti di conoscere l’estensione dell’allagamento per diversi scenari di alluvione, l’altezza che può raggiungere l’acqua fuoriuscita dagli alvei e la superficie marina rispetto al piano campagna.

L’alternarsi di fenomeni di precipitazione intensa e una condizione di siccità persistente in un territorio ampio è la prova che nella nostra regione il cambiamento climatico si fa sentire 365 giorni l’anno. Non si tratta più di calamità da affrontare singolarmente, ma di un quadro complesso per il quale occorre svolgere azioni di controllo e di prevenzione che garantiscano, oltre alla qualità della vita delle persone, anche la protezione degli ecosistemi che sono un tassello fondamentale per mitigare gli effetti di questi eventi estremi.

Per quanto riguarda l’azione della Regione Emilia-Romagna di fronte a un simile scenario, ribadiamo la nostra posizione: è necessario che le azioni dei singoli assessorati della Regione siano coerenti e convergano verso un obiettivo comune, quello della mitigazione e dell’adattamento al cambiamento climatico.

Continuiamo invece ad assistere a scelte illogiche, anacronistiche e contraddittorie, le cui conseguenze ricadranno su tutti, in senso globale e per lungo tempo. La stessa giunta che ha promosso il Patto per il Lavoro e il Clima, che prometteva una legge regionale per il clima, che ha promesso di coprire il 100% della domanda di energia con fonti rinnovabili al 2035, ha mantenuto in essere e difeso progetti ad alto impatto climalterante come le infrastrutture autostradali ( Passante di Bologna, autostrada Cispadana, Bretella Campogalliano-Sassuolo), ha dato pieno supporto al Rigassificatore di Ravenna, auspicando l’installazione di un secondo impianto, e non ha ancora trovato una soluzione definitiva al problema del consumo di suolo, che in questi ultimi anni si sta concretizzando nell’assalto dei nuovi poli della logistica ai terreni vergini della regione.

Sono passati 8 anni dall’Accordo di Parigi che fissava come obiettivo l’incremento massimo di 1.5°C delle temperature globali rispetto alle temperature preindustriali. Oggi l’IPCC avverte che ci sono 2 probabilità su 3 di superare questa soglia entro il 2027, con la quasi certezza che le prossime cinque estati saranno le più calde mai registrate nella storia dell’umanità. In questo contesto, ogni ettaro di terreno cementificato, ogni milione speso in opere ad impatto climatico negativo, ogni ritardo nella realizzazione degli impianti di fonti rinnovabili produce conseguenze sulla qualità della vita e la salute delle persone. Sempre la scienza ha individuato le soluzioni da adottare: ridurre le emissioni climalteranti da tutti i settori, a partire da quello energetico, e promuovere il processo di adattamento per far fronte al nuovo clima che è già cambiato. Tutto questo va fatto adesso, senza ritardi e senza contraddizioni.

- Dettagli

- Scritto da Adriana Pollice su il manifesto

IL RAPPORTO CIVICO SULLA SALUTE 2023. Cittadinanzattiva: «In 10 anni sono stati tagliati 61 dipartimenti di emergenza, 103 Pronto soccorso e 35 centri di rianimazione. I medici di base sono 2.178 in meno, l'assistenza domiciliare raggiunge un terzo dell'utenza. Serve una mobilitazione permanente a difesa del Servizio sanitario»

Liste di attesa, pronto soccorso allo stremo, medici di base assenti in molte aree definite «deserti sanitari»; il ricorso alla spesa privata, incompatibile con un sistema universalistico: è la fotografia della Sanità italiana che si desume dal Rapporto civico sulla salute 2023, presentato ieri da Cittadinanzattiva in una giornata che è andata avanti con una manifestazione davanti al ministero. «I dati e le storie che le persone raccontano ci fanno proclamare lo stato di emergenza e una mobilitazione permanente a difesa del Servizio sanitario nazionale» ha spiegato Anna Lisa Mandorino, segretaria generale di Cittadinanzattiva.

CINQUE LE RICHIESTE: monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza, esigibili su tutto il territorio; eliminazione delle liste di attesa attraverso investimenti sulle risorse umane e tecniche, programmazione e trasparenza, impegno concreto delle regioni; l’attuazione del diritto alla Sanità digitale; percorsi di cura e assistenza dei malati cronici, rari e non autosufficienti riprendendo l’iter normativo per il riconoscimento dei caregiver; l’attuazione dell’assistenza territoriale.

I GRAVI DISAGI per le liste di attesa raccolgono quasi una segnalazione su tre (29,6%) ma i cittadini denunciano carenze in tutti gli ambiti: ospedaliero (15,8%), territoriale (14,8), prevenzione (15,2%). Due anni per una mammografia di screening, tre mesi per un intervento per tumore all’utero che andava fatto entro un mese, due mesi per una visita ginecologica urgente da fissare entro 72 ore, sempre due mesi per una visita cardiologica da effettuare entro 10 giorni: sono alcuni esempi segnalati dai cittadini che lamentano anche disfunzioni nei servizi di accesso e prenotazione, ad esempio il mancato rispetto dei codici di priorità, difficoltà a contattare il Cup, liste d’attesa bloccate.

NEL DETTAGLIO, per le visite che hanno una Classe B-breve (da svolgersi entro 10 giorni) i cittadini hanno atteso anche 60 giorni per la prima visita cardiologica, endocrinologica, oncologica e pneumologica. Senza codice di priorità, si arrivano ad aspettare 360 giorni per una visita endocrinologica e 300 per una cardiologica. Una visita ginecologica con priorità U (urgente, da effettuare entro 72 ore) è stata fissata dopo 60 giorni. Per una visita cardiologica, endocrinologica, fisiatrica con priorità B (da fissare entro 10 giorni) i cittadini di giorni ne hanno aspettati 60. Per una visita ortopedica, sempre con classe d’urgenza B ci sono voluti addirittura 90 giorni. Intervento per tumore dell’utero: doveva essere effettuato entro 30 giorni, la paziente ne ha attesi 90. Per un intervento di protesi d’anca, da effettuarsi entro 60 giorni, un’attesa di 120.

LA QUASI TOTALITÀ delle regioni non ha recuperato i ritardi causati dal Covid e non tutte hanno utilizzato il fondo di 500 milioni del 2022 per il recupero delle liste d’attesa (inutilizzato circa il 33%). Il Molise ha investito solo l’1,7%. Male anche Sardegna (26%), Sicilia (28%), Calabria e Bolzano (29%). Nel 2022 c’è stata una riduzione delle persone che hanno effettuato visite specialistiche (dal 42,3% nel 2019 al 38,8% nel 2022) o accertamenti (dal 35,7% al 32,0%). Nel Sud quest’ultima riduzione raggiunge i 5 punti. Rispetto al 2019, aumenta la quota di chi ha pagato a sue spese sia visite specialistiche (dal 37% al 41,8% nel 2022) che accertamenti (dal 23% al 27,6%). Il ricorso alla copertura assicurativa è più diffuso nel Lazio (nel 2022 il 10,8%), in Lombardia (9,7%), Bolzano (9,1%) e Piemonte (8,1%).

NEI PRONTO SOCCORSO le segnalazioni più ricorrenti riguardano l’attesa per il triage (18,9%), l’affollamento (15,4%), informazione carente al paziente (9,8%), mancanza di posti letto per il ricovero (9,2%), carenza di personale (8,7%), pazienti in sedia a rotelle o in barella per ore/giorni (7,5%). Negli ultimi 10 anni c’è stato una taglio sul territorio nazionale di 61 dipartimenti di emergenza, 103 Ps, 10 Ps pediatrici e 35 centri di rianimazione. E ancora: una riduzione di 480 ambulanze di tipo B (per chi non è in urgenza), meno 19 ambulanze pediatriche e meno 85 unità mobili di rianimazione. In Calabria il mezzo di soccorso arriva mediamente in 27 minuti, in Basilicata 29 minuti e in Sardegna 30 minuti su una media nazionale di circa 20 minuti. Sono sei le regioni che non raggiungono la sufficienza rispetto ai Lea per la prevenzione: Sicilia, Bolzano e Calabria mostrano i dati più bassi; si aggiungono nel 2020 Liguria, Abruzzo, Basilicata.

SCREENING ONCOLOGICI. Calano nel 2020 gli inviti per gli screening organizzati: meno 29% per quello mammografico, meno 24% per quello colorettale e per il cervicale. Al Sud le percentuali di adesione più basse: per lo screening mammografico fanalino di coda sono Calabria (9% di adesione) e Campania (21%); per il tumore alla cervice Campania (13%) e Calabria (31%). Sono 10mila gli operatori sanitari che hanno partecipato all’indagine per sondare le motivazioni a restare nel Ssn: oltre il 46% afferma «di essere soddisfatto del proprio percorso professionale ma non dall’ambiente di lavoro. Oltre il 40% dichiara di avere carichi insostenibili e uno su tre non riesce a bilanciare i tempi lavorativi con la vita privata». Il 31,6% denuncia di essere stato vittima di aggressione (verbale o fisica) da parte degli utenti, il 20,7% da parte di un proprio superiore e il 18,4% da parte di colleghi.

MENO DI TRE over 65 su 100 è inserito in percorsi di Assistenza domiciliare integrata: difficoltosa la fase di attivazione per il 34%; il 21% ritiene insufficiente la quantità di assistenza erogata; il 17% inadeguata la gestione del dolore. Consultori: sono 2.227 (1 ogni 35mila residenti) a fronte di uno standard minimo di 2.949. Nel 2008 erano 1 ogni 28mila abitanti, nel 1993 uno ogni 20mila. In Lombardia, Veneto, Friuli VG, Lazio, Molise, Campania e Trento il numero medio è superiore a 40mila residenti per consultorio.

SALUTE MENTALE: su 100 segnalazioni, il 27,8% fa riferimento a questo ambito, in forte aumento rispetto al dato del 2021 (12,8%), delineando un crescente deficit dei servizi. Così la gestione, se non proprio la cura del paziente psichiatrico, è demandata in moltissimi casi alla famiglia. Capitolo Pnrr: ci saranno molti territori, soprattutto aree interne, che rimarranno senza Case di comunità, «il modello del Dm 77 non riesce a tenere conto delle differenze territoriali». Intanto ci sono 2.178 medici di base e 386 pediatri di libera scelta in meno.

ANAAO ASSOMED e le associazioni di cittadini e pazienti, incluso Cittadinanzattiva, hanno promosso un appello in difesa del Ssn: «La tenuta del sistema è oggi a rischio. Il diritto alla salute è declinato in 21 modi diversi, figli di autonomie regionali che violano il principio costituzionale di uguaglianza dei cittadini. Il progetto di autonomia differenziata del governo accentuerà le differenze. Il definanziamento previsto nei prossimi anni costringerà molti cittadini a pagare le cure di tasca propria».

- Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere"Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere" - secondo WebTv

- Il nodo è la Crimea, Zelensky non cede ai diktat americani - di Francesco Brusa

- La resistenza non chiude per lutto - di Micaela Bongi

- Un popolo esiste: 100mila antifascisti riempiono Milano - di Chiara Cruciati, Mario Di Vito INVIATI A MILANO

- Bisogna saper scegliere - di Andrea Fabozzi

- Appelli - Un giorno di tregua. Appello dei sindaci

- L’assist di Trump, le bombe di Putin: 13 uccisi a Kiev - di Francesco Brusa

- È già stata realizzata la tomba del pontefice a Santa Maria Maggiore - di Valerio Gigante

- Anpi: 25 aprile - L'Amministrazione di Brisighella non concede la parola all'Anpi

- Rearm, l’eurocamera boccia la procedura d’urgenza - di Andrea Valdambrini

- Il protocollo va in tilt. Libero l’uomo che ha chiesto asilo a Gjader - di Giansandro Merli

- Abu Mazen attacca Hamas, sceglie il successore e rompe l’unità - di Michele Giorgio

- La chiesa di Bergoglio, il testimone spiazzante - di Mario Ricciardi

- Folla a San Pietro, stazione intermedia del lungo addio - di Giuliano Santoro ROMA

- Il rifiuto della guerra - di Marco Bascetta