- 13 e 23 . 05 - ore 17 Forlì - Palestina uno sguardo decoloniale

- 18 . 05 - 17,30 - 23,30 - Faenza via Ragazzini - TUTTI INSIEME per ringraziare chi ha aiutato

- 18 . 05 - ore 17,30 - Bottega Bertaccini - "Le streghe buone" di Antonella Bartolucci

- 18 . 05 - Stretto di Messina, la protesta in campo contro il grande bluff - di Silvio Messinetti, Claudio Dionesalvi, VILLA SAN GIOVANNI

- 24 . 05 - 20,30 - Faventia Sales - Francesco Pallante "L'autonomia differenziata spacca l'Italia"

- 24 . 05 - ore 11 - Presidio e incontro con la stampa di fronte alla Regione sull'Autonomia Differenziata

- 25 . 05 - La Via Maestra, tutti a Napoli il 25 maggio

- 25 . 05 - Vedi Napoli e poi manifesti - di GIANFRANCO PAGLIARULO

- 27 . 05 - ore 10 - Alluvione come è entrata nella vita di ognuno di noi

- 29 . 04 - 3 - 12 - 30 . 05 - La forza delle passioni - storie di esperienze di cura del beni comuni

- Dal 13 aprile a Giugno - gli eventi della Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica di Faenza

- Maggio - L'alluvione, un anno fa

- 11 . 06 - Presentazione del rapporto 2024 "C'è puzza di gas"

- Dal 7 . 2 - ore 20,30 - 23 - Laboratorio teatrale condotto da M. Grazia Ghetti (prova gratuita il 24 gennaio)

- 19 . 06 - ore 17,30 - Museo Malmrendi - Incontro pubblico "Elettrificazione dei consumi domestici, utilizzo pompe di calore"

- Programma 2024 del Circolo Arci di S. Lucia - attività ricreative, culturali e sociali

- Dettagli

- Scritto da Riccardo Chiari su il manifesto

A Chianciano. Che fare, dopo che da tredici anni le forze politiche a sinistra del Pd, sia in alleanza che in opposizione al «partito di centro», non hanno mai superato il 4 per cento

Che fare, dopo che da tredici lunghi anni le forze politiche alla sinistra del Pd, sia in alleanza che in opposizione al «partito di centro che guarda a sinistra» (recentissimo copyright di Enrico Letta), tranne una volta (2014) non hanno mai superato il 4% nelle due consultazioni nazionali, cioè le politiche e le europee?

L’interrogativo agita anche il partito della Rifondazione comunista, che si ritrova a Chianciano Terme per il suo undicesimo congresso piuttosto ammaccato per l’esito dell’ultima tornata amministrativa. Dove ai pochi successi, come l’esempio unitario calabrese con Luigi De Magistris citato da Maurizio Acerbo quale percorso virtuoso, o la lista Sinistra per Savona che ha contribuito non poco alla vittoria del neo sindaco Marco Russo a capo di un centrosinistra larghissimo, si sono accompagnate numerose sconfitte, unite a una certa sofferenza per alcune supposte «rigidità» dei vertici. E non è certo di consolazione vedere che anche i cugini di Sinistra italiana e Articolo Uno, in genere alleati del Pd, sul piano della rappresentanza non riescono a trovare sintonia politica con l’elettorato. Restato a casa per il 45%. E per il 40% indeciso, secondo i più accreditati sondaggisti, su cosa votare alle future elezioni politiche del 2023.

La risposta che cerca di dare il congresso, che è unitario ma al tempo stesso sta chiamando in questa tre giorni di Chianciano a un ricambio generazionale – tema spesso delicato ma imprescindibile per un partito che oggi ha solo 10mila iscritti ma anche 50mila sostenitori con il 2×1000 – non riguarda il merito. Sul punto Rifondazione non solo ribadisce una motivata opposizione al «governo dei migliori» guidato da Mario Draghi. Sposa anche le analisi pubblicate sul manifesto il mese scorso da Tommaso Nencioni e da Paolo Favilli, solo per fare due esempi.

Quel che invece sembra latitare è la traduzione sul territorio di un metodo di lavoro innovativo, anche tecnologicamente. E in grado di portare, passo dopo passo, al progressivo coinvolgimento di quella parte di società che si sente di sinistra, ma che dalla sinistra è stata spesso e volentieri delusa, fin dai tempi dell’Unione prodiana. A tal punto da abbandonare la contesa elettorale. O riversarsi, come successo negli ultimi dieci anni, su una forza populista come il M5S.

Sull’argomento il giovane Simone Di Cesare, under 30 che non è delegato ma è venuto ad ascoltare e «sentire» gli umori del congresso, la vede così: «Secondo me è arrivato il momento di ‘rompere’ alcune ritualità che abbiamo. Ad esempio, quando si parla di riunire la sinistra si rischia di parlare di come riunire il pochissimo che è rimasto, quasi il niente».

Niente scorciatoie organizzativo-elettorali dunque, che fin dai tempi della Sinistra Arcobaleno hanno mostrato le loro debolezze. «Piuttosto – osserva la delegata milanese Silvia Conca, poco più che trentenne – sarebbe necessario un lavoro comune, fuori dalle dinamiche elettorali, per cercare insieme di ricostruire una coscienza di classe, in una società che subisce da molti anni la vittoria del capitale sul lavoro e che sembra essersi rassegnata a un eterno presente, senza la possibilità di un’alternativa di società. Poi tutte le forze di sinistra sono in difficoltà anche perché continuano a scontare le ruggini del passato. E, in questo senso, un ricambio generazionale potrebbe essere utile». «Perché – aggiunge il delegato fiorentino Andrea Malpezzi – se andiamo male non può essere sempre colpa degli altri».

Però potrebbe essere utile, annota il cronista, anche un pur minimo interesse dei media, che invece disertano il congresso nazionale di Rifondazione comunista, a trent’anni dalla nascita del partito, non considerandolo evidentemente come un avvenimento politico di un qualche interesse.

Non una notizia, non un inviato, non una telecamera, con la lodevole eccezione del manifesto. Allora torna alla mente il congresso di Sinistra italiana a Rimini, quando gli inviati e le tv c’erano. Ma non ripresero né scrissero molto. Forse perché in quell’assise le delegate e i delegati sancirono una rottura politica, rientrata qualche mese dopo in segreteria, con il centrosinistra dell’epoca.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Pier Giorgio Ardeni su il manifesto

Piazza Maggiore a Bologna

Il risultato elettorale potrà pure soddisfare il centro-sinistra imperniato sul Pd, ma ciò non toglie che sia stata una «vittoria a metà», come ha titolato questo giornale il 5 ottobre. L’astensionismo record ha penalizzato i 5 Stelle, la destra e anche la sinistra, rivelando così il rovescio della medaglia di quel voto.

E la sinistra, tanto quella «governativa» quanto quella «alternativa», ha poco di cui andare fiera. I numeri parlano chiaro.

A Bologna, dove i votanti sono stati 22mila in meno di cinque anni fa, la lista di sinistra di Coalizione civica, che sosteneva il candidato Pd Lepore che pure ha vinto al primo turno, ha preso 10.722 voti (il 7.3%). Nel 2016, in solitaria opposizione, ne aveva avuti 12.017 (il 7.1%). Le tre liste «bonsai» della sinistra ottengono insieme appena 6.096 voti, tre volte tanti i 1.869 del 2016 (ma solo 4.227 in più), forse raccogliendo qualcuno degli elettori di sinistra delusi dell’abbraccio a Lepore. Pd e liste «satelliti» si fermano a 76.613 voti (appena 4.289 in più) e i Verdi a 4.113 (1.538 in più). A Bologna, quindi, i 23mila voti persi dai 5 Stelle (ne avevano 28mila, oggi meno di 5mila) sono stati compensati dai moderati di centro confluiti sul centro-sinistra (la destra perde 14mila voti), il «campo largo» non pare stendersi a sinistra, mentre la performance di Coalizione civica e delle altre liste bonsai resta deludente.

A Roma, la sinistra, con un suo candidato, aveva ottenuto 52.780 voti, mentre l’unica altra lista alla sua sinistra si era fermata a 9.917. Oggi, nonostante il crollo della candidata 5 Stelle e con 220mila astenuti in più, la lista Sinistra civica ecologista (a sostegno del candidato Pd) ne prende 20.493, mentre le liste bonsai «alternative» (ben 5), ne ottengono 17.472. È evidente come, pur nel frastagliato panorama elettorale romano, la sinistra arranchi e perda consensi (24.732 nel complesso), comunque la si giri.

A Napoli, invece, in un contesto meno strutturato (in termini partitici), la lista Napoli solidale sinistra a sostegno di Manfredi prende 12.596 voti, mentre le altre liste a sinistra (tre) ne raccolgono ben 17.732. Nel 2016, con De Magistris che poi si affermò (e aveva una sua lista), la lista Napoli in comune a sinistra prese 19.945 voti, mentre le due liste bonsai di sinistra si fermarono a mille (è la sinistra «governativa» in questo caso a perdere a favore di quella alternativa).

A Milano, nel 2016, Sinistra per Milano, a sostegno di Sala, aveva ottenuto 19.281 voti, contro i 19.743 delle altre di sinistra. Oggi, Sala «fa il pieno» con appena i 7.012 voti di Sinistra per Sala Milano unita, mentre le quattro liste bonsai ne mettono insieme 5.770. In totale, meno della metà.

A Torino, invece, Sinistra per la città aveva appoggiato il candidato Pd al primo turno, ottenendo 7.253 voti, mentre il candidato della sinistra, appoggiato da tre liste, ne aveva presi 13.346 e le altre due liste bonsai ne avevano messi insieme 3.807. Oggi, nonostante la debacle 5 Stelle, e la perdita di voti del centro-sinistra, Sinistra ecologista arriva a 10.807 voti, mentre le altre (sei) liste bonsai arrivano, separate, a 9.372. Anche qui, una perdita secca.

In sostanza, nonostante in queste cinque città il Pd e il centro-sinistra si affermino in termini percentuali, pur perdendo voti, e nonostante i 5 Stelle vadano ovunque liquefacendosi, la sinistra arranca, per quota e numero dei voti.

Se l’astensionismo è aumentato sarà pure perché la destra non aveva candidati «credibili» e sarà anche perché la confluenza dei 5 Stelle nell’alveo del centro-sinistra non ha più corrisposto all’originale motivazione di quel consenso, ma il fatto è che né il Pd, né tantomeno la sinistra governista e d’opposizione paiono intercettare uno solo dei voti non espressi dai milioni di elettori «delusi».

Non è solo il frazionismo del «piccolo mondo antico», lamentato da Norma Rangeri, a penalizzare la sinistra.

È, evidentemente, il suo stesso messaggio, quale che sia, a non trovare più ascolto. Certo, ci sono stati casi interessanti, come quello di Trieste o Savona, ma anche quello di Bologna – portato sugli scudi – appare mistificante. I ceti che avevano abbandonato le sinistre in favore dei 5 Stelle – quei precari e giovani adulti delle periferie urbane – si sono definitivamente astenuti, non attratti né dal «campo largo» del centro-sinistra – invero allargato, ma al centro – né da quello ormai incolto della sinistra «antagonista» (sulla carta).

Così, la sinistra svanisce, stretta tra la sua adesione al rigorismo salubrista, padronale e classista di Draghi e i richiami alla «equità» e alla «conversione» ecologica, mentre il Paese che soffre, cui pure vorrebbe rivolgersi, si allontana, sfiancato da una pandemia che ha acuito le disuguaglianze, diviso tra chi è «protetto» e chi non ha più fiducia in nulla, escluso. Un’Italia spaesata, impoverita, dimenticata dalla politica sdegnante e che emerge solo nell’esasperazione, sopravvive accanto a quell’altra, solidaristica e «attiva» ma ormai totalmente disillusa da una sinistra che da una più di una generazione ha dissipato i suoi profeti e perso ogni progetto di una società diversa.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Gaetano Lamanna su il manifesto

L’idea-forza della manovra di bilancio, che non a caso incontra il favore incondizionato del presidente di Confindustria Bonomi, è la crescita economica e della produttività. Con buona pace del clima, crescita ed efficienza hanno la precedenza. La transizione ecologica è ridotta al mero adeguamento tecnologico del settore industriale e, se si può, all’uso di fonti energetiche meno inquinanti. Con i soldi del Pnrr, naturalmente.

Il punto vero è che, se non cambiano i paradigmi produttivi e i modelli di consumo, la sostenibilità dello sviluppo si volatilizza, diventa una finzione.

Quando Giorgio Parisi, premio Nobel per la fisica, afferma che «il Pil misura la quantità dello sviluppo, non la sua qualità», le sue parole suonano, dunque, come una critica al governo Draghi. Il prof. Parisi nel suo recente intervento alla conferenza sul clima a Montecitorio ha voluto confutare l’opinione, purtroppo diffusa, secondo cui crescita del Pil e innovazioni tecnologiche siano di per sé sufficienti a vincere la grande sfida del cambiamento climatico. Ci ha ricordato quanto sia importante affilare le «armi della critica» per contrastare un approccio superficiale e approssimativo ai problemi.

E’ emblematica in questo senso la bagarre del leader della Lega sulla revisione del catasto, con il risultato di ritardare e svuotare di contenuti la stessa riforma fiscale.

Il catasto ha un legame non solo con il fisco ma anche, più forte di quanto non si pensi, con la questione dell’ambiente. La sua inefficienza e l’inaffidabilità dei suoi dati costituiscono la base degli affari sulle compravendite degli immobili. Persino la gestione dei condoni edilizi e lo stato disastroso delle nostre estese periferie hanno una relazione, diretta e indiretta, con il catasto.

I due milioni di immobili “fantasma”, non accatastati, stanno lì a dimostrare che i condoni e le sanatorie incentivano gli abusi, invece di frenarli. E quando situazioni di degrado urbanistico e di dissesto idrogeologico sfuggono, colpevolmente, alle mappe catastali e al controllo delle istituzioni, l’impatto di eventi naturali estremi, come frane, alluvioni e inondazioni, sul territorio diventa particolarmente devastante.

Quando Matteo Salvini alza barricate contro la revisione degli estimi, agitando lo spauracchio di una patrimoniale sulla casa, fa demagogia pura. I lavoratori e il ceto medio non hanno nulla da temere. Hanno l’esenzione dell’Imu e nessuno gliela toglie. Il «capitano» leghista evita, invece, di parlare degli alti livelli di elusione e di evasione, che rendono infimo e insignificante il contributo dei grandi patrimoni immobiliari al gettito fiscale. L’obiettivo vero della destra è impedire una riforma che sposti il carico fiscale dal lavoro alla rendita.

Ma tant’è, la destra fa il suo mestiere… Spetta alla sinistra dire forte e chiaro che è giusto aumentare le tasse sui patrimoni e sui “palazzinari”. Sarebbe il modo per alleviare il peso fiscale su chi vive del proprio lavoro e paga faticosamente l’affitto o il mutuo.

L’aggiornamento del catasto farebbe bene, allora, sia all’ambiente che ci circonda sia all’equità fiscale. La cosa incomprensibile è la decisione del governo di sterilizzare la riforma. Declassata a “ricognizione”. Ma la fotografia dei terreni e dei fabbricati (anche la più precisa, fatta con l’ausilio delle moderne tecnologie) sarebbe inutile senza il coinvolgimento degli amministratori comunali.

Nella legge delega non si parla di decentramento comunale del catasto. Eppure solo attribuendo agli enti locali le funzioni catastali e parte delle relative imposte, sarebbe possibile esercitare un efficace controllo democratico sul territorio e, contemporaneamente, aumentare in modo significativo le entrate. Basterebbe intercettare le transazioni milionarie, realizzate spesso grazie ai processi di riqualificazione urbana, e tassarne le plusvalenze. Si rimedierebbe così al paradosso per cui nelle nostre città ricchezza e lusso (privati) coesistono con il degrado dei beni comuni e dei servizi collettivi.

Con il supporto del catasto, infine, le amministrazioni delle città, piccole e grandi, potrebbero dar vita a piani dettagliati di cura, risanamento e messa in sicurezza dei loro territori. Mi spingerei a dire che in Italia la realizzazione di un piano d’investimenti nella «manutenzione», alternativo alla «crescita» urbana e alla cementificazione incontrollata del suolo, sarebbe il miglior viatico a una politica di transizione ecologica. E sarebbe coerente con l’Ue, che raccomanda ai paesi membri una politica di rigoroso contenimento del consumo di suolo, ritenuto la principale minaccia alla conservazione delle risorse ambientali del nostro continente.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Alfonso Gianni su il manifesto

Manovra. La manovra economica di Draghi all’esame della Commissione Ue, dove da una parte Dombroskis rilancia l’intangibilità del fiscal compact e Gentiloni si mostra più possibilista

Bruxelles, Dombrovskis e Gentiloni © Ap

Dopo una discussione alquanto sofferta il Consiglio dei ministri ha approvato «all’unanimità» il Documento programmatico di bilancio che traccia i confini della manovra e che notte tempo ha preso la strada per Bruxelles per la prevista supervisione. Da quel che si sa si tratta di una manovra di almeno 23 miliardi finanziata in buona parte dalla crescita del Pil. La Lega ha espresso una riserva politica sulle pensioni e Draghi si è fin qui limitato a prenderne atto. Si sa che i soldi per una riforma fiscale ci sarebbero, circa 9 miliardi, ma la legge delega volutamente generica partorita dal governo, una «scatola di principi», impedisce una valutazione nel dettaglio, anche se è già evidente che la ricerca dell’efficienza economica e del consenso dei mitici ceti medi prevale su quella della giustizia fiscale.

Viene ridotta la postazione per la riforma degli ammortizzatori sociali da 4-5 miliardi a 3, anche se pare venga incrementata quella per il reddito di cittadinanza, così impropriamente chiamato. In sostanza si conferma il quadro delineato dalla Nadef. Di fronte al bivio, in sé non nuovo, se tirare il freno della spesa pubblica o al contrario giocare con coraggio la sfida di un incremento degli investimenti e dei consumi in campi innovativi, come richiederebbe la conversione ecologica dell’economia, la scelta del governo va nella prima direzione. Poco tempo fa l’economista Nouriel Roubini, che seppe prevedere la grande recessione del 2008, aveva lanciato l’allarme sul perverso annodarsi di stagnazione e di aumento dell’inflazione, tristemente nota come stagflazione (di cui ci ha parlato su queste pagine anche Tonino Perna). Questo quadro dovrebbe consigliare una politica economica ben più coraggiosa. Invece, anziché confermare l’11,8% di deficit su Pil previsto in aprile, la Nadef si compiace di prospettare una riduzione al 9,4%, prevedendo sì una politica di bilancio espansiva fino al 2024, dopo di che si punterebbe però alla «riduzione del disavanzo strutturale e a ricondurre il rapporto debito/Pil al livello pre-crisi entro il 2030», come scrive il ministro Franco in premessa al documento governativo. Eppure solo per recuperare sull’ultimo ventennio perduto bisognerebbe avanzare dopo la fine dell’intervento del Pnrr nel 2026 del 3% ogni anno. Il rimbalzo non basta.

Per farlo bisognerebbe dare ben altro impulso alla spesa pubblica ponendo le basi per un nuovo modello sociale ed economico. Soprattutto in un quadro mondiale ove la prospettiva di una stagnazione, dopo il rimbalzo, accompagnata da una ripresa di inflazione, si fa in effetti sempre più probabile, come potrebbero segnalare l’appiattimento della curva dei tassi di rendimento tra titoli a breve e a lunga durata negli Usa, e non solo, ma anche l’improvvisa frenata della crescita cinese. È evidente che le decisioni italiane sono e saranno condizionate dall’esito del confronto europeo sul Patto di stabilità. Dombrovskis ha dichiarato che il Patto «ha funzionato bene» e che la flessibilità di cui è già dotato ha retto la tempesta, per cui non servirebbe una modifica legislativa, ma «una comunicazione interpretativa». Nelle stesse ore Gentiloni affermava che il Patto «ha ottenuto risultati ambivalenti» e dunque richiederebbe aggiustamenti pur senza cambiamento dei Trattati e delle regole fondamentali, malgrado l’entità degli investimenti necessari. Poi i due si sono accordati per una dichiarazione congiunta anodina, sterilizzando lo scontro tra falchi e colombe.

Le principali ipotesi di modifica del Patto, tra quelle ammesse al tavolo di partenza, sono sostanzialmente tre: una revisione dell’entità annua della riduzione del debito sopra il 60%; una sorta di patto à la carte, proposto tra gli altri da Jean-Paul Fitoussi e benvisto dal ministro francese Bruno La Maire, per cui ogni paese, sulla base di una certificazione di un organismo indipendente (come il nostro Ufficio parlamentare di bilancio) stabilirebbe un proprio piano di rientro dall’extradebito, sottoposto all’approvazione della Commissione e del Consiglio europei; una revisione, considerata la più improbabile, del tetto del 60% del rapporto debito/Pil, vista la sua inadeguatezza, pur senza modificare i Trattati ma solo i protocolli, con l’unanimità degli Stati, ma saltando la ratifica dei parlamenti nazionali.

Su questa discussione, già troppo timida in partenza, peserà la formazione e il programma del nuovo governo tedesco. Non c’è da stare allegri. Scholz ha recentemente detto che il Patto «sarà utile anche nel futuro» e se il leader dei liberali Lindner diventerà ministro delle finanze in una «coalizione semaforo» c’è da aspettarsi un ulteriore irrigidimento.

Il dibattito intergovernativo nell’Unione appare arretrato non solo rispetto all’andamento dell’economia reale, ma persino rispetto alle posizioni di personalità non ascrivibili al credo keynesiano. L’ex ministro Giovanni Tria è stato netto nel dire, ora che ha le mani libere, che il fiscal compact era sbagliato fin dall’inizio. Per Klaus Regling, braccio destro di Theo Waigel il «padre dell’Euro», ora direttore del famigerato Mes, la regola della riduzione dell’extradebito al 60% nel giro di venti anni (che costringerebbe l’Italia a surplus di bilancio del 6/7% annui) è del tutto irrealizzabile e insensata. Dietro allo scontro su cifre e algoritmi, si nasconde il grande tema della conversione ecologica dell’economia.

- Dettagli

- Scritto da Matteo Jessoula su il manifesto

Sistema Pensioni. La nostra previdenza è robusta nel medio e nel lungo periodo, e i margini di spesa vanno usati equamente contro le diseguaglianze che quota 102 e 104 accrescono

foto di Angelo Carconi/Ansa

Puntuali come tutte le volte che si riaccende il dibattito sulle pensioni, negli ultimi giorni sono apparsi sulla stampa e alcune testate online contributi che hanno puntato la lente sui rischi di insostenibilità per il sistema pensionistico italiano. Per il più esplicito tra questi, apparso sul Sole 24 Ore, pare non esserci scampo: “Pensioni, Italia bocciata in sostenibilità”. A sostegno di questa tesi, l’autore cita i risultati di un recente rapporto comparato, il Global Pension Index 2021 in cui l’Italia figura addirittura ultima, sui circa quaranta paesi analizzati, per sostenibilità economico-finanziaria del sistema pensionistico.

Chiariamo subito: le cose non stanno così. Il rapporto, curato da Mercer – una delle più grosse società finanziarie statunitensi – in collaborazione con altri partner, arriva a questo risultato perché include nella dimensione della sostenibilità alcuni fattori che non riguardano strettamente il sistema pensionistico, e che possono avere effetti più o meno negativi sulla spesa a seconda delle caratteristiche di quest’ultimo. Ad esempio, il rapporto non considera che la ridotta crescita economica – che ha effetti generalmente deleteri sui sistemi pensionistici a ripartizione come quello italiano – è però “neutralizzata” in Italia dai meccanismi di aggiustamento automatico della spesa, incardinati nel metodo di calcolo contributivo: revisione automatica dei coefficienti di calcolo della pensione e rivalutazione dei contributi in base alla crescita media quinquennale del Pil, oltre all’incremento automatico dell’età pensionabile nel caso di aumenti dell’aspettativa di vita.

Il tema sostenibilità, tuttavia, riemerge sempre nel dibattito previdenziale italiano. Vale dunque la pena sgombrare il campo da equivoci e cattive interpretazioni, analizzando i dati ufficiali in prospettiva comparata, sia con riferimento tanto al livello di spesa pensionistica sia alla tendenza della stessa.

I dati Eurostat più recenti mostrano che l’Italia ha la seconda spesa pensionistica più elevata d’Europa (dopo la Grecia), pari al 15,4% del Pil e quasi quattro punti percentuali in più rispetto alla media europea (11,6%). Tuttavia, nel dibattito italiano viene spesso argomentato – in specie dal fronte sindacale – che lo scarto con la media Ue diminuirebbe sensibilmente se si tenesse conto che la spesa pensionistica italiana include anche prestazioni a carattere assistenziale. L’annosa questione della separazione tra assistenza e previdenza è però mal posta: anche negli altri paesi europei la spesa pensionistica include prestazioni previdenziali-assicurative assieme a quelle assistenziali (le pensioni sociali) e a quelle rivolte a tutti i residenti (le pensioni cosiddette “di base”, come nel caso olandese). Infatti, considerando soltanto le pensioni previdenziali-assicurative la posizione dell’Italia addirittura peggiora, con una spesa pari al 12,3% del Pil – la più elevata d’Europa – rispetto all’8,5% nell’Ue.

Dobbiamo perciò concludere che i timori circa la sostenibilità sono effettivamente fondati? No, per quattro ragioni fondamentali. Primo, lo scarto tra la spesa italiana e media Ue è previsto ampliarsi lievemente (di circa un punto di Pil) fino al 2040, per poi ridursi sensibilmente a soli 2 punti percentuali nel 2060 – per effetto dei meccanismi del metodo contributivo delineati sopra e del superamento della generazione del baby boom. Secondo, il recente Rapporto annuale Inps mostra un quadro parzialmente differente – e più favorevole – prevendendo una diminuzione della spesa per pensioni dal 16,2% del 2020 al 14,6% nel 2027. Terzo, altrettanto importante, il livello di spesa pensionistica diminuisce sensibilmente – e la posizione relativa dell’Italia migliora di conseguenza – se si considera la spesa netta invece di quella lorda: la spesa italiana si ferma in questo caso al 12,5% del Pil, inferiore alle Grecia (13,8%) e anche alla Francia (12,8%). Che conclusioni trarre, dunque? Dati e previsioni alla mano, il sistema pensionistico italiano appare robusto sotto il profilo della sostenibilità economico-finanziaria, nel breve e ancor più nel medio lungo periodo.

Piuttosto, i “nervi scoperti” del sistema sono evidenti rispetto all’adeguatezza e, soprattutto, all’equità. Pertanto, nel disegnare riforme che vadano ad aggredire le marcate criticità lungo queste due dimensioni, è cruciale che i margini di spesa disponibili vengano efficacemente sfruttati, calibrando le misure sulle classi e i gruppi sociali maggiormente svantaggiati – categorie professionali con minore aspettativa di vita, disoccupati di lungo periodo, individui con carriere frammentate e basse retribuzioni. Evitando invece provvedimenti che, come “Quota 100” e le attuali proposte di “Quota 102/104”, approfondirebbero ulteriormente le disuguaglianze e i profili di regressività nell’accesso al pensionamento.

*Professore ordinario, Università di Milano

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Massimo Franchi su il manifesto

Previdenza Precaria. Pensioni, sindacati contro l’idea del governo: platea minuscola, serve invece flessibilità in uscita da 62 anni e assegno di garanzia. L’inventore è sempre Alberto Brambilla. Con i 7 miliardi non usati possibile una riforma sistemica

Un lavoratore edile: per lui Quota 102 è un miraggio © Foto LaPresse

Quando lo scorso 11 aprile il Corriere lanciò la proposta «Quota 102» nessuno si sarebbe aspettato che sei mesi dopo Mario Draghi l’avrebbe usata per quietare la Lega, orfana del suo cavallo di battaglia.

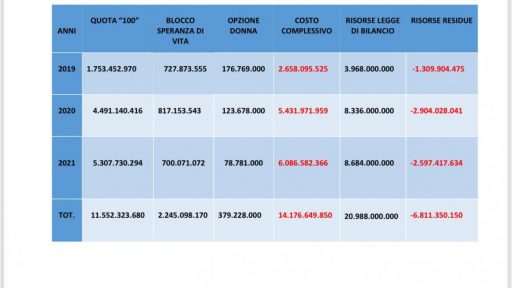

IL DEMIURGO DELL’ENNESIMO obbrobrio pensionistico è lo stesso di Quota 100: Alberto Brambilla. Il presidente di «Itinerari previdenziali», che ha sempre puntato alla presidenza dell’Inps, nel 2018 si inventò la misura spot che la Lega utilizzò per sostenere – in totale malafede – di aver «cancellato la riforma Fornero». In realtà il governo gialloverde del «cambiamento» non cambiò alcunché: la Fornero tornerà quasi totalmente dal primo gennaio riportando l’età di pensione a 67 anni – la più alta d’Europa – proprio a causa della decisione di fare di Quota 100 un «esperimento triennale» che si è rivelato un fragoroso flop. Doveva mandare in pensione un milione di persone – di cui metà doveva essere sostituita al lavoro da giovani – e invece ne ha mandati meno di un terzo. Come mostra la tabella dell’Osservatorio Previdenza della Cgil guidato da Ezio Cigna, doveva costare 21 miliardi e invece il «basso tiraggio» ne ha fatti risparmiare quasi 7, già utilizzati dai governi Conte e Draghi per finanziare altri comparti di bilancio, a partire dal Reddito di cittadinanza. Un grande classico degli interventi sulle pensioni: basti pensare che la riforma Fornero del 2011 ha prodotto (e produrrà) risparmi per oltre 20 miliardi, finiti a riduzione del debito pubblico.

ALLA FACCIA DELL’OCSE che anche ieri sosteneva come «l’Italia spende per pensioni molto di più rispetto agli altri paesi Ocse e questo penalizza i giovani», l’incidenza delle pensioni sul Pil è calata fino al 2018 e il principale effetto del tormentone Quota 102 è stato quello di far sparire dal dibattito la «pensione contributiva di garanzia», proposta che permetterebbe – con un costo inferiore e spalmato su molti più anni – a giovani e precari di avere un assegno dignitoso, riempiendo i buchi contributivi delle generazioni che hanno subito lo tsunami precarietà in questi decenni.

QUOTA 102 NEL 2022 e Quota 104 nel 2024 saranno un altro flop. Draghi e il ministro Daniele Franco ne sono totalmente consapevoli e c’è da scommettere che stiano già valutando su quale altro capitolo di bilancio dirottare i risparmi della copertura, stimati nel Documento programmatico di bilancio in 601 milioni nel 2022; 451 milioni nel 2023; 507 milioni nel 2024.

Se con Quota 100 (62 anni di età e 38 di contributi) sono sostanzialmente stati premiati i dipendenti pubblici uomini, la platea per Quota 102 (64 anni di età e 38 di contributi o 63 e 39) sarà ancora più ristretta, fatta principalmente di dirigenti pubblici con alti stipendi, non certo di lavoratori e ancor di meno lavoratrici con salari bassi, pochi anni di contributi e lavori pesanti.

ED È PER QUESTO CHE IERI i sindacati – per molti disinformati commentatori a favore – hanno criticato aspramente la misura. «L’ipotesi di Quota 102 o 104 sarebbe una vera e propria presa in giro perché nessun lavoratore e nessuna lavoratrice potrebbe accedere a quella misura», attacca il segretario confederale della Cgil Roberto Ghiselli. «Quota 102 è una beffa; unita a quota 104 fra due anni diventa un vero e proprio sfottò per milioni di lavoratori – gli dà man forte il segretario confederale della Uil Domenico Proietti – . La platea interessata da questa “geniale idea”, infatti, è di poche migliaia di persone che hanno già avuto la possibilità di andare in pensione con Quota 100. È invece necessario introdurre una flessibilità di accesso alla pensione diffusa intorno a 62 anni – conclude -, utilizzando l’ottimo lavoro svolto dalla commissione istituzionale sui lavori gravosi» che ha individuato 27 nuove mansioni da includere nell’Ape social. «L’unico modo serio di parlare di pensioni è quello di aprire un vero tavolo di confronto con il sindacato: questo ci aspetteremmo dal governo», chiosa Ignazio Ganga della Cisl.

IL GRANDE RIMOSSO dell’allucinante dibattito in corso sulle pensioni è l’effetto sociale della riforma Fornero a partire dagli esodati ancora rimasti, costati già ai vari governi 12 miliardi per le varie salvaguardie che ne hanno mandati in (meritata) pensione la non totalità. Martedì il comunicato di palazzo Chigi e ieri il testo del Documento di bilancio parlavano di «interventi in materia pensionistica per assicurare un graduale ed equilibrato passaggio verso il regime ordinario». Dunque il governo pur di non citare la riforma Fornero già la considera qualcosa di inciso nella costituzione materiale del paese. Figuriamoci se vuole modificarla.

Commenta (0 Commenti)

- Elezioni europee: l'Europa che verrà - Licia Tabanelli e Leonardo Altiri

- Il monito di Mattarella. Ma l’Italia non firma la dichiarazione Ue sui diritti Lgbt+ - di Gilda Maussier

- Il Rosatellum sotto processo alla Corte europea - di Andrea Carugati

- Autonomia differenziata, una lettera per difendere la Costituzione - di ROBERTA LISI

- Elezioni europee, guida ai programmi energetici e ambientali dei partiti italiani - di Massimiliano Cassano

- California, sospeso il rettore favorevole al boicottaggio - di Luca Celada, LOS ANGELES

- L'assemblea di INSIEME A SINISTRA

- La cerimonia del fango per ricordare l’alluvione

- «Votiamo Ilaria». Gli appelli da chi non ti aspetti - di Giuliano Santoro

- Al mercatino delle riforme si aggiunge la giustizia - di Massimo Villone

- Solari (Cgil): «Una follia nei conti e così svendono l’Italia ai fondi» - di Massimo Franchi

- Emilia-Romagna: un anno dall’alluvione, promesse nel fango - di GIORGIO SBORDONI

- Fratoianni (Avs): «Alzare la voce è servito. Ora bisogna eleggere Ilaria Salis» - di Giansandro Merli

- Elly Schlein: «In un anno il Pd è cambiato su lavoro, migranti e diritti» di Andrea Carugati

- Emilia Romagna, nuove regole per la ricostruzione del territorio - di Luca Martinelli, Milano