- 24 - 25 . 04 - Festa della Liberazione 2025 a Ca' di Malanca

- 25 . 04 - ore 12 - Faenza - Azione contro tutte le guerre

- 28 . 04 - ore 17, 30 - Museo del Risorgimento - presentazione del libro di Angelo Emiliani "I faentini caduti per la libertà"

- 10 - 12 - 24 e 25 - 28 .04 - Le iniziative dell'Anpi per la liberazione

- 29 . 05 - ore 18 - P.zza del Popolo - presidio contro la costituzione della società mista ASP - In Cammino - NO alla privattizzazione dei servizi per anziani

- 5 . 5 - ore 20 - Sala Ziani- Assemblea delle associazioni

- 6 . 05 - ore 20,30 - Circolo Arci Santa Lucia - Incontro del PD su temi locali e nazionali e sui 5 referendum

- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Marco Bersani su il manifesto

SOCIETÀ. Con le elezioni del 25 settembre è giunta al pettine anche la crisi della democrazia, resa evidente dall’incolmabile distanza che separa la vita quotidiana dall’autoreferenzialità delle élite politiche che ha contrassegnato una surreale campagna elettorale, sfociata nell’ulteriore ed esponenziale aumento dell’astensione.

Come ampiamente previsto, avremo un governo post-fascista che, mantenendo inalterata l’agenda delle politiche liberiste, con ogni probabilità peggiorerà il clima sociale, mettendo a rischio i diritti delle donne, i diritti civili, il reddito di cittadinanza e i diritti dei migranti. Rendendo, se possibile, ancor più drammatico l’autunno che sta arrivando, tra caro-energia e povertà, attacco ai diritti del lavoro, una guerra che rischia di precipitare tutte e tutti nel baratro e una crisi eco-climatica che investe territori e comunità.

Con le elezioni del 25 settembre è giunta al pettine anche la crisi della democrazia, resa evidente dall’incolmabile distanza che separa la vita quotidiana dall’autoreferenzialità delle élite politiche che ha contrassegnato una surreale campagna elettorale, sfociata nell’ulteriore ed esponenziale aumento dell’astensione. C’è una fetta sempre più ampia di popolazione e settori sempre più larghi di società che non hanno alcuna rappresentanza politica e istituzionale.

E’ un problema enorme che non può essere risolto né attraverso i percorsi ‘entristi’ di alcune forze politiche radicali nell’alveo del centro-sinistra, né dai reiterati, e fallimentari, tentativi di mettere insieme piccoli partiti di sinistra radicale. Con il massimo rispetto per chi vi dedica passione, tempo ed energie, dobbiamo dirci che non è questa la strada e che la reiterazione approfondisce l’impasse.

Non può più essere neppure considerata come una questione che attiene ai soli partiti. Se una società ricca di lotte, di conflitti e di esperienze alternative dal basso non riesce a incidere minimamente sulle scelte politiche generali, il problema riguarda tutte e tutti: non si vive di sola generosità, serve anche una certa efficacia, soprattutto per chi non vuole solo testimoniare nel mondo, ma cambiarlo in profondità.

Qui occorre affrontare l’altro corno del problema: come stanno i movimenti e le esperienze sociali che si muovono dal basso nella società? Siamo desolatamente privi di una rappresentanza politica, ma possiamo dire di contare su una rappresentanza sociale unitaria e convergente?

Molte realtà sociali hanno contribuito a costruire importanti percorsi di convergenza dal basso, affermando come dalle multiple crisi del modello dominante si possa uscire solo costruendo un’altra società.

Sono stati percorsi ricchi, articolati, inclusivi, che hanno permesso l’intreccio tra esperienze di lotta e culture differenti. Pensiamo ad esempio alla costruzione dello spazio politico “Uscire dall’economia del profitto, costruire la società della cura”, nato durante il lockdown e partecipato da oltre 450 esperienze, organizzazioni e realtà associative e da oltre 2000 persone attive a livello individuale, luogo di riferimento e di convergenza fra diverse lotte ed esperienze.

O pensiamo a un’esperienza territoriale come quella di Civitavecchia, dove le lotte per la salute e per l’occupazione hanno coinvolto abitanti e lavoratori di un intero territorio, fino a far retrocedere Enel e Governo e a far approvare un progetto di riconversione energetica senza utilizzo di energia fossile, accompagnato da un piano di conversione ecologica delle attività portuali, delle attività produttive e della mobilità.

E, ancora, alla straordinaria lotta operaia dei lavoratori Gkn di Campi Bisenzio (Fi), capaci di costruire, intorno alla loro vertenza, un’insorgenza dell’intero territorio circostante e di diventare uno dei motori di propulsione della convergenza dei movimenti, in grado di parlare ad ogni territorio e ad ogni luogo di lavoro del Paese. Sono tuttavia sufficienti a reggere l’impatto dell’autunno che ci aspetta? O corriamo il rischio di aver prodotto diversi e importanti percorsi di convergenza fra le lotte, ma di ritrovarci dentro un contesto di “convergenze parallele”, senza riuscire a fare un ulteriore salto di qualità?

Sono questi i temi che vorremmo affrontare, tutte e tutti assieme, nell’assemblea nazionale di convergenza che si terrà sabato 1 ottobre a Roma (presso Scup, Sportculturapopolare).

Senza pretesa di risoluzione immediata, ma provando a fare una discussione vera che aiuti tutte e tutti a fare un passo avanti e a rendere più ampie, inclusive ed efficaci le mobilitazioni e le campagne che sono già in calendario

- Dettagli

- Scritto da Pancho Pardi su il manifesto

VOTO. I partiti di centrosinistra, e in particolare il Pd che ne era l’esponente maggiore, hanno compensato la dissoluzione della loro base sociale con la solida vita nei governi degli enti locali e regionali e, a partire da Prodi, anche del governo nazionale.

Renato Mambor, Ombre immutabili

Renato Mambor, Ombre immutabili

Arte dell’autocritica. Subito dopo il voto in tanti hanno insistito su due punti. Primo, la distorsione della volontà popolare tramite la trasformazione maggioritaria dei voti in seggi: chi vince col 40% dei voti ottiene il 60% dei seggi; così una vittoria di misura diventa successo travolgente. Secondo, l’idiozia di tutti i gruppi alternativi al centrodestra che rinunciano a priori a una loro coalizione, si presentano separati e in concorrenza tra loro. Da qui la necessaria sconfitta.

Tutto vero, ma resta fuori dal ragionamento la sua origine sociale. La cui vera causa sta nel mutamento della società e nell’ormai almeno ventennale erosione della base sociale che sorreggeva lo schieramento di centrosinistra, giunto al voto ignaro di galleggiare sul vuoto.

Perdere in Toscana 10 collegi uninominali su 13, vedere a Stazzema più votato di tutti il partito di Meloni è uno schiaffo che costringe alla meditazione.

Ma ciò che la stampa progressista e alcuni politici di centrosinistra ora ammettono si sapeva da molto tempo. Vent’anni ci separano dall’allarme lanciato dai Girotondi del 2002. Ma l’incubazione è ancora più lunga e risale alla fase di smantellamento delle grandi fabbriche, alla moltiplicazione della fabbrica diffusa, alla dislocazione delle attività produttive nei mercati del lavoro a basso costo, alla trasformazione della massa solidale del lavoro operaio nel volgo disperso che nome non ha del moderno lavoro precario.

Qui la data iniziale di riferimento può essere addirittura la manifestazione dei 40.000 quadri Fiat (1980!) contro la lotta operaia e la conflittualità urbana. Da allora la composizione sociale -che esprimeva antagonismo radicale e alle scadenze elettorali non poteva che votare partiti di centrosinistra- è stata rovesciata in una pluralità di ceti frazionati, separati, non comunicanti e in virtuale concorrenza reciproca.

I partiti di centrosinistra, e in particolare il Pd che ne era l’esponente maggiore, hanno compensato la dissoluzione della loro base sociale con la solida vita nei governi degli enti locali e regionali e, a partire da Prodi, anche del governo nazionale. Di contro: riferimenti sociali sempre più evanescenti, legami sempre meno stretti, mondi alla fine distaccati.

I campanelli d’allarme sono stati numerosi, sia nella dialettica sociale e culturale, sia sullo stretto piano elettorale: i tirapiedi di Berlusconi eletti nel collegio di Mirafiori! Alla lunga il consenso si è ritirato nella ridotta delle regioni rosa ma ora anche quella salvezza temporanea viene meno e il dramma precipita.

E la soggettività sociale che fine ha fatto? E’ scomparsa dalla scena politica e si è diffusa nei cento rivoli dell’azione sul territorio. Volontariato di ogni genere, associazionismo, comitati, gruppi di quartiere, iniziative culturali, colloqui interetnici, sostegno agli immigrati, occupano il tempo di coloro che erano disponibili per l’attività politica e che oggi non vi trovano soddisfazione né speranza. A questa dispersione si può forse attribuire anche la presenza intermittente degli studenti, a parte rare eccezioni di robuste azioni collettive. Ogni tanto qualche grande manifestazione nazionale, vissuta come momento di svolta e qualche tempo dopo ricordata per il fascino illusorio.

Si sarebbe potuto pensare che tutta quella generosa energia potesse dedicarsi a un partito di autentica sinistra in grado di indicare la via della redenzione al più grande e moderato Pd. Niente di tutto questo. I tentativi in questo senso sono stati ripetuti e molteplici e hanno solo frazionato le forze. Comunque il risultato finale è stato marginale e privo di efficacia.

Questo ora è il momento: partito senza società, società senza partito. E’ questione che non si risolve con un nuovo segretario, di qualsiasi sesso sia. E se il ripensamento complessivo invocato sarà esercitato da chi ha prodotto il disfacimento l’insuccesso è assicurato. Forze vive tocca a voi: se ci siete fatevi avanti.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Tommaso Di Francesco su il manifesto

Ci ostiniamo a dire post-fascista, sbagliando perché non si richiama al ventennio mussoliniana irriproducibile, ma a settanta anni di insidia della democrazia rappresentata dal Msi e dalle sue evoluzioni partitiche, in una litania di strategie della tensione, spesso interne agli apparati dello Stato e con legami internazionali, che ha disseminato di stragi la storia repubblicana

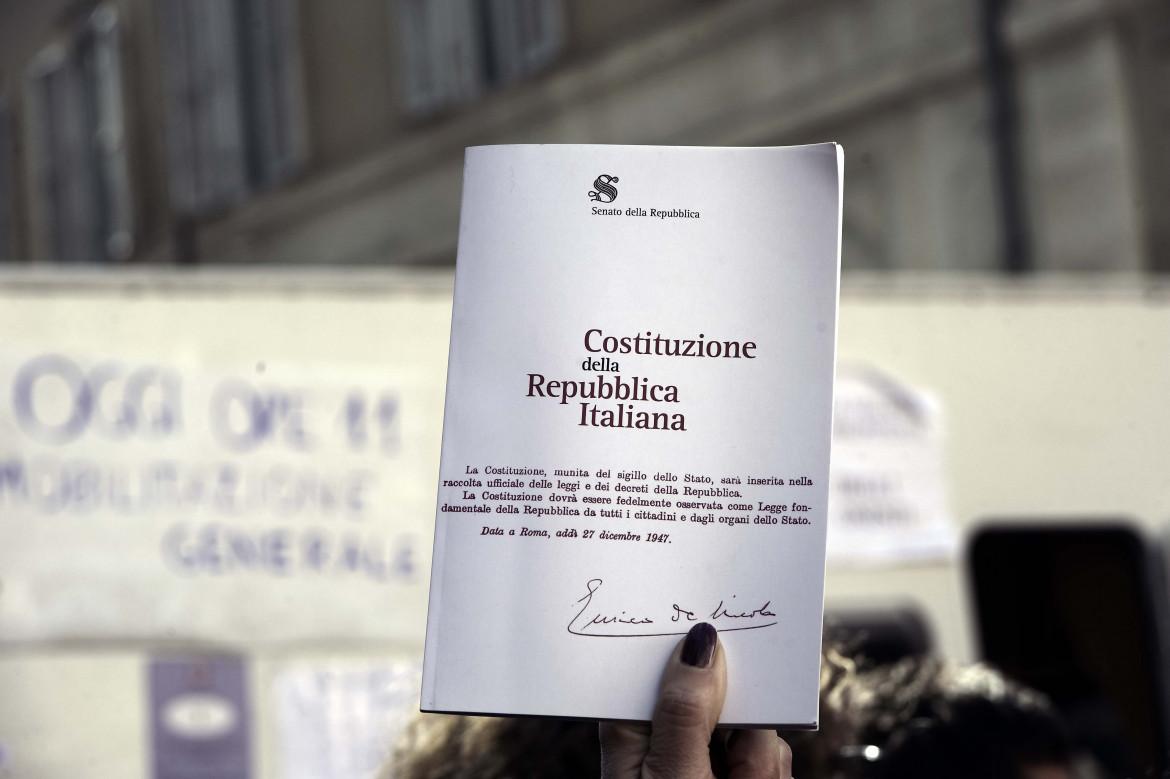

Una stagione di disfatta a sinistra, insieme così nuova e tetra in Italia non c’è mai stata dal dopoguerra a oggi, con l’affermazione netta, a man bassa – alla fine grazie al ’iniquo Rosatellum,-non democratica, se si vedono i voti reali – e con risultati che sconvolgono non solo il quadro partitico italiano ma le stesse istituzioni democratiche sostenute dalla Costituzione nata dalla Resistenza antifascista. Perché la

Leggi tutto: Una vittoria che insidia l’Europa - di Tommaso Di Francesco

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Tomaso Montanari su il Fatto Quotidiano

A disastro puntualmente avvenuto è necessario, ma non sufficiente, cogliere le responsabilità di chi ha sbagliato tutto nell’ultimo miglio. I numeri dimostrano che la partita era contendibile, e che se Enrico Letta e la dirigenza del Pd non avessero impedito la coalizione ‘di resistenza’ con i 5 Stelle, si sarebbe arrivati a un sostanziale pareggio, e a un Parlamento ben diverso. Invece ora – grazie all’ovvia profferta dei mercenari Renzi e Calenda – la Costituzione è in pericolo: e su questo il Paese dovrà reagire, con pacifica determinazione, nelle scuole, nelle fabbriche, nelle piazze.

Per tutto il resto, non basta una veloce plastica facciale al vertice del Pd: o c’è una comprensione profonda delle cause dell’arrivo al governo della destra

Leggi tutto: Trionfo della destra per i disastri a sinistra - di Tomaso Montanari

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Alberto Negri su il manifesto

ALTA TENSIONE. Usa e Russia si accusano di avere fatto saltare le pipeline NordStream 1 e 2 C’è un’unica certezza: il cordone ombelicale che legava Mosca all’Europa sul gas ora è un relitto

Sotto l’acqua ribollente di metano nel Baltico c’è uno dei motivi dell’escalation della guerra mossa da Putin all’Ucraina e ora al punto di non ritorno. Gli Usa e la Russia si accusano, più o meno a vicenda.

L’accusa reciproca è di avere fatto saltare le due pipeline del Nord Stream 1 e 2 che collegano la Russia alla Germania. In realtà i due gasdotti (dei quali il secondo non è mai entrato in funzione) erano già da tempo al centro del conflitto.

C’è un’unica certezza. Sia a Est che a Ovest sanno che niente sarà più come prima: ovvero il cordone ombelicale che legava la Russia all’Europa sul gas è spezzato e ora galleggia in alto mare, forse destinato ad affondare per sempre nella ruggine del tempo, tra i flutti, come un relitto.

UN ADDIO ANNUNCIATO. Il 7 febbraio scorso, poco più di due settimane prima dell’invasione dell’Ucraina, il presidente Biden aveva affermato, in presenza del cancelliere Olaf Scholz in visita nella capitale Usa, che la politica energetica tedesca non veniva più decisa a Berlino ma a Washington: «Se la Russia – disse – dovesse invadere, cioè se carri armati e truppe attraverseranno di nuovo il confine dell’Ucraina, il Nord Stream 2 non esisterebbe più. Vi metteremo fine». Immaginate come avrebbe reagito la Casa Bianca se la Germania avesse minacciato di “mettere fine a una grande pipeline americana in caso di invasione dell’Iraq».

Il caso Nord Stream 2 è emblematico di come confliggevano gli interessi americani ed europei. Non si trattava soltanto di una questione economica ma strategica. Voluto fortemente dalla ex cancelliera Angela Merkel, il Nord Stream era la vera leva politica ed economica che tratteneva Putin da azioni dissennate come la guerra in Ucraina (c’era ancota l’accordo di Minsk 2). Molti non lo avevano capito perché attribuivano al gas russo una valenza soltanto economica: aveva invece un enorme valore politico per tenere agganciata Mosca all’Europa.

IL NORD STREAM 2 era stato completato il 6 settembre 2021 per trasportare il gas naturale dai giacimenti russi alla costa tedesca, si estende per 1230 km sotto il Mar Baltico ed è il più lungo gasdotto del mondo. Era stato ideato per potenziare il gas già fornito dalla Russia all’Europa raddoppiando il tracciato del Nord Stream 1 che corre parallelo al nuovo progetto. L’infrastruttura costata 11 miliardi di dollari è di proprietà della russa Gazprom. La società possiede anche il 51% del gasdotto originale Nord Stream.

PERCHÉ PER MOSCA aveva un valore strategico? Prima della costruzione dei due gasdotti Nord Stream, il gas russo passava via terra, attraverso i territori di Ucraina e Bielorussia. Una volta in funzione il Nord Stream 2 avrebbe consentito a Mosca di trasportare verso la Germania ulteriori 55 miliardi in metri cubi di gas naturale all’anno.

Il progetto Nord Stream nasce nel 1997, quando la situazione geopolitica di quel periodo già prevedeva che il gasdotto non attraversasse né i paesi baltici né Polonia, Bielorussia e Ucraina. Nazioni escluse da eventuali diritti di transito e che non avrebbero potuto intervenire sul percorso per sospendere la fornitura di gas all’Europa e mettere sotto pressione negoziale la Russia. La posa della prima conduttura Nord Stream venne completata il 4 maggio 2011 e il 6 settembre dello stesso anno entrava in funzione, inaugurato l’8 novembre dello stesso anno dall’allora presidente russo Medvedev, dal primo ministro francese Fillon e dalla cancelliera Angela Merkel. Viene poi costruita una seconda linea del gasdotto Nord Stream che entra in funzione nell’ottobre 2012. E poco dopo si comincia a passare a un ulteriore potenziamento: nasce così il progetto di Nord Stream 2.

USCITA DI SCENA Angela Merkel, gli Usa hanno avuto campo libero. La guardiana di Putin e del gas non c’era più e gli americani hanno capito che il presidente russo era diventato più pericoloso ma anche più vulnerabile. Per due mesi gli Usa hanno avverto dell’invasione dell’Ucraina perché sapevano che contestando, come hanno fatto, il Nord Stream 2 si apriva una falla. I gasdotti avevano legato Mosca all’Unione all’europea, la dipendenza dava a Putin un senso di sicurezza, lo strumento per condizionare gli europei e renderli più docili e interessati alle sorti della Russia.

QUANDO MOSCA ha capito che con Scholz il Nord Stream 2 non sarebbe stato al sicuro ha cominciato le minacce all’Ucraina, che in precedenza russi e tedeschi avevano pagato perché non protestasse troppo per la realizzazione del gasdotto, assai temuto dalla Polonia in quanto visto come uno strumento di espansione dell’influenza Putin. Gli americani per altro avevano già messo alle corde anche Merkel, obbligandola ad acquistare quantitativi di gas liquido americano di cui Berlino, allora, non aveva alcun bisogno. E che ora il segretario di stato Usa Blinken ci offre «per passare l’inverno» e che saremo costretti a pagare caro, posto che i produttori americani ne abbiano abbastanza da venderci.

L’Unione europea ha commesso due errori. Il primo ridurre frettolosamente la dipendenza dal gas russo (45%) senza avere soluzioni alternative. L’Algeria di gas, da venderci, oltre a quello che già scorre nel Transmed, ne ha poco, meno ancora la Libia destabilizzata, cui ci lega il Greenstream di Gela. Il secondo errore è stato mettere in crisi economie e governi, per cui sarà più difficile assegnare eventuali risorse all’Ucraina. Come si capisce bene in questa guerra, partita anche dal gas, a perderci saremo in molti.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Massimo Villone su il manifesto

LE RIFORME DELLA DESTRA. La destra può farcela da sola, avendo superato la maggioranza assoluta dei componenti nelle due camere. E se qualche voltagabbana o utile sciocco si rendesse disponibile potrebbe persino prevenire il referendum ex art. 138.

Era scritto. La mancata riforma del Rosatellum in senso proporzionale – in specie dopo il taglio dei parlamentari – imponeva assemblaggi pre-elettorali. La destra lo ha fatto, gli altri no.

Ed è venuta una sconfitta annunciata quant’altra mai. Ora bisogna far fronte alle conseguenze, a partire dalle pulsioni di riforma costituzionale. La destra può farcela da sola, avendo superato la maggioranza assoluta dei componenti nelle due camere. E se qualche voltagabbana o utile sciocco si rendesse disponibile potrebbe persino prevenire il referendum ex art. 138.

Dopo il Mattarellum (1993) la sinistra aveva capito che il maggioritario richiedeva di mettere in sicurezza la Costituzione. Chi vince prende più seggi di quanti ne avrebbe in base ai consensi, chi perde ne prende meno. Andrea Fabozzi su queste pagine ha ampiamente documentato la distorsione. Così, oggi una destra che è minoranza nel paese diventa maggioranza in parlamento. Secondo una opinione, serve a dare stabilità e governabilità. Ma cambiare la Costituzione a colpi di maggioranza (farlocca) ha il senso di una inaccettabile prevaricazione, di una iniziativa legale, certo, ma non legittima. E suggerisce che un successivo turno elettorale veda una spinta in senso contrario, producendo instabilità nelle regole fondamentali.

Nel 1995 fu presentata alla Camera una proposta di messa in sicurezza (AC 2115). Recava le firme più autorevoli, inclusi Napolitano, Mattarella, Bassanini, Elia e molti altri. Aumentava i quorum per i regolamenti parlamentari, per l’elezione del capo dello stato, per i giudici della corte costituzionale e i componenti laici del CSM. Per la revisione della Costituzione chiedeva i due terzi dei componenti in entrambe le deliberazioni, con referendum sempre possibile.

Erano in campo anche altre proposte: 2791, 2956, 2970, 2971, 2979, 2981, 3015. Una a firma Bossi (2979) proponeva un’assemblea costituente eletta con metodo proporzionale su base regionale. La proposta del centrosinistra arrivò in aula, e nella seduta del 21 settembre 1995 il relatore di minoranza Nania (An) addebitò alla «cultura del sospetto» l’innalzamento dei quorum, per il timore che una destra vincente potesse introdurre il presidenzialismo.

La messa in sicurezza morì in quel 21 settembre. Prevalse poi anche nella sinistra – che stava abbandonando le proprie storiche coordinate di politica istituzionale – l’idea che la Costituzione fosse da aggiornare. Venne così la Commissione D’Alema, e poi la riforma del Titolo V nel 2001, per la quale il centrosinistra abbandonò anche il principio che la Costituzione non si cambia a colpi di maggioranza. Un errore funesto e un pessimo precedente. Così è stato da allora. Abbiamo oggi un nuovo round, illustrato su Repubblica da Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. Tra ovvietà e minuterie, i piatti forti della proposta sono indicati nel presidenzialismo e nei rapporti con la Ue.

Sul primo, lo schieramento dei no – incluso Calenda – sembra al momento abbastanza compatto. Se c’è una proposta invecchiata è proprio quella dell’investitura formalmente o sostanzialmente popolare di chi ha poteri di governo. L’esperienza recente ne mostra tutta la fragilità proprio nei paesi da sempre assunti ad esempio, come gli Usa, la Gran Bretagna o la Francia.

Il problema è che nell’accordo di governo c’è lo scambio con l’autonomia differenziata. E nel consiglio federale della Lega, tornata ai fasti del separatismo nordista, è stato forte il richiamo all’autonomia come motivo fondante della partecipazione al governo, da portare addirittura nel primo consiglio dei ministri. Zaia è all’attacco. L’argomento (falso) è che l’autonomia è pronta, mentre il presidenzialismo richiede tempi lunghi. Uno scambio al ribasso si mostra possibile, o probabile.

Quanto al nostro rapporto con l’Ue, è puerile pensare che possiamo difendere la nostra sovranità cancellando qualche parola nella Costituzione, o magari importando una formuletta da quella di altri (nella specie, la Germania. Cfr. Meloni ed altri, AC 291 e AC 298 del 2018). Ancor meno ci rafforzano le sbandate verso Visegrad. Pesano, invece, il nostro bisogno di supporto, in specie per il Pnrr, il debito pubblico, la Bce, lo spread, i mercati finanziari.

Per riforme utili proporremmo altro. Ad esempio, una seria rivisitazione del Titolo V, che in tempi difficili ha mostrato tutti i suoi limiti. Il programma della destra possiamo cestinarlo senza rimpianto. Ma non c’è da illudersi su quel che potrà davvero fare il futuro governo con le emergenze in atto e quelle che ci aspettano. Un bel dibattito su riforme inutili per mostrare una esistenza in vita è una eccellente arma di distrazione di massa. Purché non si passi dalla distrazione alla distruzione.

Commenta (0 Commenti)- Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere"Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere" - secondo WebTv

- Il nodo è la Crimea, Zelensky non cede ai diktat americani - di Francesco Brusa

- La resistenza non chiude per lutto - di Micaela Bongi

- Un popolo esiste: 100mila antifascisti riempiono Milano - di Chiara Cruciati, Mario Di Vito INVIATI A MILANO

- Bisogna saper scegliere - di Andrea Fabozzi

- Appelli - Un giorno di tregua. Appello dei sindaci

- L’assist di Trump, le bombe di Putin: 13 uccisi a Kiev - di Francesco Brusa

- È già stata realizzata la tomba del pontefice a Santa Maria Maggiore - di Valerio Gigante

- Anpi: 25 aprile - L'Amministrazione di Brisighella non concede la parola all'Anpi

- Rearm, l’eurocamera boccia la procedura d’urgenza - di Andrea Valdambrini

- Il protocollo va in tilt. Libero l’uomo che ha chiesto asilo a Gjader - di Giansandro Merli

- Abu Mazen attacca Hamas, sceglie il successore e rompe l’unità - di Michele Giorgio

- La chiesa di Bergoglio, il testimone spiazzante - di Mario Ricciardi

- Folla a San Pietro, stazione intermedia del lungo addio - di Giuliano Santoro ROMA

- Il rifiuto della guerra - di Marco Bascetta

-fill-168x196.jpg_da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709)