- 24 - 25 . 04 - Festa della Liberazione 2025 a Ca' di Malanca

- 25 . 04 - ore 12 - Faenza - Azione contro tutte le guerre

- 28 . 04 - ore 17, 30 - Museo del Risorgimento - presentazione del libro di Angelo Emiliani "I faentini caduti per la libertà"

- 10 - 12 - 24 e 25 - 28 .04 - Le iniziative dell'Anpi per la liberazione

- 29 . 05 - ore 18 - P.zza del Popolo - presidio contro la costituzione della società mista ASP - In Cammino - NO alla privattizzazione dei servizi per anziani

- 5 . 5 - ore 20 - Sala Ziani- Assemblea delle associazioni

- 6 . 05 - ore 20,30 - Circolo Arci Santa Lucia - Incontro del PD su temi locali e nazionali e sui 5 referendum

- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Gian Giacomo Migone su il manifesto

Il più grande pericolo immediato è quello della guerra. Quella in corso in Ucraina. Non l’unica, nemmeno la più cruenta, ma più pericolosa perchè sostenuta ed alimentata da due imperi in declino, armati di denti nucleari. Lo percepiscono i due terzi del popolo italiano, anche se la campagna elettorale lo ha ignorato, salvo nella sua fase finale. La crisi ambientale, quella sociale e democratica sono altrettanto gravi, ma i tempi di conflagrazione sono meno stretti. Purtroppo siamo tra due fuochi. Alle minacce recenti di Putin corrispondono quelle di Biden. Non a caso Cina e India, potenze in ascesa, ne prendono le distanze, invocando la fine del conflitto.

Nessuna cancelleria aveva programmato la prima guerra mondiale, costata quasi cento milioni di morti. Soldati semplici, guidati da giovani ufficiali in trincea. Bastarono due colpi di pistola a Sarajevo, per far scattare una successione di eventi, scatenati dal bisogno di salvaguardare la sopravvivenza dell’impero Austro-Ungarico in declino, che avrebbe travolto l’Europa per decenni, fino a sfociare in un’altra guerra, ancora più sanguinosa perché estesa alle popolazioni civili.

Quella in corso oggi è la continuazione della guerra fredda che ha segnato la seconda metà del secolo scorso, fino e oltre la caduta del Muro di Berlino. Continua a sfuggire ai più che le intenzioni di Washington e di Mosca, pur diversamente motivate, sono intimamente convergenti. Quella di Washington costituisce la continuazione di una politica a salvaguardia e sviluppo di un’alleanza subalterna, teoricamente obsoleta – come segnalato da uno dei suoi principali ispiratori, Henry Kissinger – e a giustificazione di una spesa, tale da prolungare il suo primato globale, ormai soprattutto militare, che richiede la presenza di una credibile minaccia, a credible threat. Dal punto di vista di Mosca non si tratta nemmeno di una trappola.

La dittatura di Putin, a capo di una pur grande potenza umiliata dalla storia recente, ha bisogno di consolidare il proprio potere interno con la rioccupazione di una parte del suo ex territorio, a contestuale riconquista dello status di nemico credibile dell’Occidente. Le vittime sono le popolazioni colpite e in fuga, i coscritti inviati a morire e tutti coloro che si schierano anche solo idealmente al loro fianco. Il continente europeo, di cui l’Ucraina costituisce parte integrante, torna ad essere terreno di conquista e di conflitto tra soggetti ad esso esterni, più coesi e più forti. Come dice la signora Nuland, che dirige gli uffici competenti al Dipartimento di Stato: “Fuck Europe”, si fotta l’Europa.

Quella che viene presentata come soluzione del conflitto, dalla “nostra” propaganda di guerra, la sconfitta della Russia, in mancanza di una tregua, di una pace negoziata sotto egida internazionale, aumenta il rischio di un uso di armi diversamente letali, mai del tutto controllate, nel mondo attuale meno che mai, perché sempre più numerose, articolate e diffuse. Ciò che scaturisce dalla guerra che ci coinvolge costituisce un esempio che potrebbe essere imitato, nel male come nel bene, in altre parti del mondo.

L’elezione di parlamento e governo costituisce in regime di democrazia l’espressione solenne della sovranità popolare. Tale è secondo la nostra Costituzione. Averla immeschinita da uno scioglimento anticipato del Parlamento, nemmeno privo di una maggioranza, rendendo automatica l’applicazione di una legge elettorale assurda, a suo tempo imposta a colpi di voti di fiducia dal governo Gentiloni, in un contesto internazionale come quello appena descritto, costituisce una grave responsabilità del presidente della Repubblica e del capo del governo. A noi, cittadini elettori resta soltanto la possibilità di esercitare il diritto di voto e programmare iniziative politiche atte a riunire nel dopo voto le forze disponibili a contribuire, in Italia e altrove, ad una prospettiva di sopravvivenza pacifica ed ecologica di un mondo più libero e più giusto.

Come farlo con la scelta elettorale? Non si sopravvalutino le tensioni, pure presenti nella coalizione di centro-destra. Il primato del denaro unisce, mentre quello delle idee divide. Anche se guardiamo prevalentemente a forze sociali e ideali costruite dal basso, all’interno dei partiti politici esistono forze oggi divise, che dovrebbero ritrovare unità nelle asperità del dopo voto.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Davide Conti su il manifesto

Attorno all'identità di un post-fascismo ieri estraneo al patto costituente ed oggi proiettato al governo, si avvita l'ultima regressione della democrazia italiana

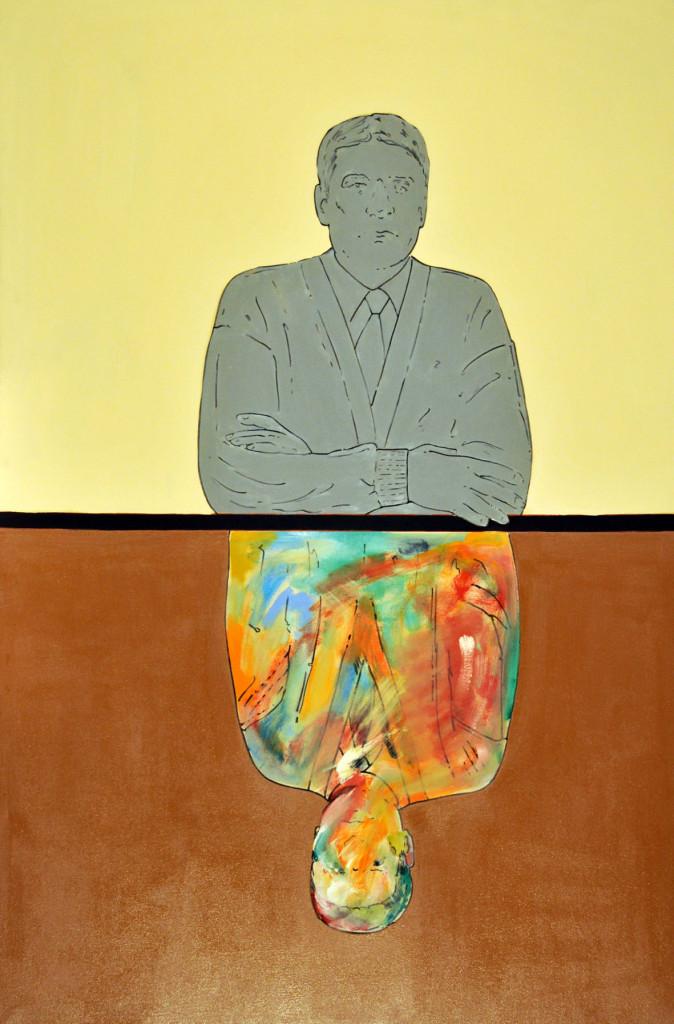

"Un fantasma percorre l’Europa" di Armando Pizzinato

"Un fantasma percorre l’Europa" di Armando Pizzinato

È da una frase di Giorgio Almirante, pronunciata al congresso del Msi nel 1956, che si può partire per disegnare la traiettoria storico-politica del «partito della fiamma» e per descrivere la salute del Paese a poche ore dal voto: «L’equivoco, cari camerati, è uno e si chiama essere fascisti in democrazia».

Attorno all’identità di una destra ieri estranea al patto costituente ed oggi proiettata al governo, si avvita l’ultima rappresentazione regressiva della democrazia italiana.

Nel cuore di una crisi globale resa «tempesta perfetta» dalla guerra (grande assente della campagna elettorale ma risultante ultima ed esito esiziale delle contemporanee e complementari crisi economico-sociale, ambientale e sanitaria), il post-fascismo italiano si propone come «alternativa di sistema». Non certo del sistema di produzione e redistribuzione della ricchezza, tutt’altro. Tanto meno come alternativa al sistema di alleanze internazionali. Su questi punti dirimenti gli eredi di Salò hanno già dato da oltre mezzo secolo ampie garanzie.

In una conferenza stampa del 28 novembre 1951 l’allora segretario missino Augusto de Marsanich annunciò ufficialmente l’accettazione della Nato «come sistema militare difensivo anticomunista».

Una posizione ribadita l’11 agosto 1970 quando Almirante in Parlamento affermò: «abbiate la bontà di riconoscere che il patto atlantico è insostituibile, come noi crediamo».

Da quei giorni, fino alla «svolta» di Fiuggi del 1995, la postura dell’estrema destra in politica estera non è mai cambiata ed è stata ratificata dall’incarico dello stesso Gianfranco Fini alla Farnesina.

È un’altra la colonna a cui i postfascisti aspirano assestare una definitiva spallata: la democrazia costituzionale emersa in Italia dopo il 25 aprile 1945.

Questo rappresenta l’obiettivo sistemico dell’estrema destra che essendo incapace, data la sua natura, di recidere i legami con il passato evoca un antico adagio del suo capo storico Almirante che il 23 settembre 1969 tracciò un solco poi seguito dai suoi epigoni: «Lo stesso fascismo è stato innanzitutto un fatto di costume e per questo è stato l’unico momento epico nella storia del popolo italiano. Io vorrei che riuscissimo ad installare in noi stessi e in molti italiani, la nostalgia dell’avvenire. Un avvenire pregno di passato».

Un concetto della democrazia su cui tornò Pino Rauti che nel 1971 dichiarò: «Noi siamo contrari alla democrazia in linea di principio, perché non crediamo nell’uguaglianza degli uomini, non crediamo al suffragio universale».

Per questo sulla bocca degli eredi del fondatore di Ordine Nuovo (gruppo responsabile della strage di Piazza Fontana del 12 dicembre 1969) stonano le grida contro Bernard-Henry Lévy (da tempo acerrimo avversario della sinistra) a proposito del rispetto del voto popolare. Almeno quanto la candidatura, proprio nel collegio di Milano, della figlia di Rauti, Isabella.

Nei passaggi critici della storia d’Italia l’estrema destra ha rappresentato sempre un «dispositivo di riserva» attraverso cui si è manifestato l’eterno «sovversivismo delle classi dirigenti» indicato da Antonio Gramsci. Classi dirigenti estranee alla Costituzione almeno quanto la destra post-fascista con cui condividono l’avversione alla democrazia conflittuale (evidenziata dalla lotta contro i diritti dei lavoratori che hanno fatto dell’Italia il Paese ultimo nella classifica dei salari e primo in quello della precarietà); l’ostilità al rafforzamento dello stato sociale (dalla guerra al reddito di cittadinanza fino al de-finanziamento di sanità e scuola); la lotta all’equità fiscale (la flat tax che cancella la progressività delle imposte stabilita dalla Costituzione); la difesa del corporativismo, come linea di indirizzo economico, a spese delle risorse pubbliche dello Stato.

È questo «liberismo reale» che ha prodotto e alimentato un sistema regressivo, il sovranismo, che si pone oggi come negazione, antitesi e sostituzione del principio costituente della sovranità popolare nata dalla Resistenza. Una pratica liberale che ha umiliato il lavoro, l’ambiente, la salute e la ricerca scientifica, concentrandosi sull’espansione dei consumi individuali anziché su quelli sociali e determinando l’allargamento esponenziale delle disuguaglianze in tutto il mondo.

Per contrastare la destra reale (un soggetto molto più esteso e profondo – ebbe a dire Aldo Moro negli anni ’60 – della sparuta ridotta missina) non servono gli appelli elettorali, peraltro sempre meno credibili, della sinistra di mercato contro il pericolo autoritario che minaccerebbe la democrazia liberale. È invece indispensabile un ritorno alla radice storica dell’antifascismo come «teoria dello Stato» ovvero come scudo protettivo, unitario e di emancipazione delle classi subalterne, delle persone più deboli e discriminate. Un vasto programma, la Costituzione, con profonde radici e ampio consenso.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Albero Negri su il manifesto

GUERRA. Non riuscendo a vincere con i mezzi e gli uomini finora messi in campo le truppe di Putin fanno terra bruciata, ovvero alzano i costi già immani di una futura ricostruzione umana, morale e materiale.

È ora di prenderci sul serio. Nel 2003 Usa e Gran Bretagna attaccarono Saddam Hussein spergiurando che l’Iraq possedeva armi di distruzione di massa che non furono mai trovate. Ora l’Occidente le ha trovate dove si sapeva che già c’erano.

Putin messo all’angolo fa paura: ma dove pensano di vivere in Europa? In un mondo di frutta candita dove a morire sono sempre gli altri e noi facciamo le guerre, direttamente o per procura, che per altro dall’Iraq all’Afghanistan, dalla Siria alla Libia, non vinciamo mai?

L’unica cosa certa è che Putin non è Saddam, allora alla guida di un Paese militarmente ed economicamente già inginocchio dopo anni di sanzioni: il leader del Cremlino, sia pure messo male al punto di ordinare una mobilitazione parziale, vuole essere preso sul serio, sia fuori che dentro, anzi forse ancora di più all’interno di una Russia dove più che le contestazioni di piazza potrebbero fare notizia eventuali sinistri scricchiolii nei palazzi del potere. Putin deve serrare le file e prevenire le critiche degli ultranazionalisti che lo accusano di essere troppo «morbido». Così si agita lo spauracchio nucleare agitato ieri pesantemente da Medvedev, e – magari un’arma tattica o un dramma del genere di Chernobyl – visto che non basta la scia di massacri che in Ucraina si lasciano indietro i russi. Non riuscendo a vincere con i mezzi e gli uomini finora messi in campo le truppe di Putin fanno terra bruciata, ovvero alzano i costi già immani di una futura ricostruzione umana, morale e materiale.

La verità è che siamo di fronte alla tragedia di un uomo solo al comando e non sappiamo se questo è l’atto finale o l’inizio di un altro dramma. Stranamente adesso nessuno o quasi ricorda come è iniziata l’invasione dell’Ucraina. Mesi di nobilitazione militare ai confini dell’Ucraina dalla primavera del 2021 sono passati con la maggior parte degli osservatori che non credevano a un’entrata in guerra di Mosca: soltanto nell’ultimo periodo gli Usa avevano lanciato l’allarme, sostenuto non solo dai rilievi satellitari ma forse anche da qualche fonte interna bene informata che già sapeva o temeva l’azzardo cui andava incontro la Russia.

Nessuno o quasi per altro ricorda neppure come è cominciata la guerra. Tre giorni prima dell’invasione dell’Ucraina, il 21 febbraio, Putin riunisce in diretta il consiglio di sicurezza (il cui vice è Medvedev): i dignitari del regime vengono chiamati come scolaretti sul palco uno a uno per approvare con convinzione il riconoscimento da parte di Mosca delle due repubbliche del Donbass. Solo uno balbetta, il capo dei servizi esterni Naryshkin che forse equivocando ad arte parla di «annessione» di Donesk e Lughansk prontamente corretto dal capo che lo rimprovera aspramente. Oggi Putin ha dovuto cambiare politica lanciando l’annessione e i referendum farsa nelle regioni ucraine occupate. Ma quanti errori di calcolo ha fatto quest’uomo che spiegava al mondo che i soldati russi e ucraini sono «fratelli d’armi e mai sarebbe stati su barricate opposte»?

Di Putin non fa paura solo l’atomica ma lo spirito messianico di motore della storia di cui si sente investito. «Questo non è un bluff», ha detto Putin nel suo discorso, rimbeccato ieri all’Onu da Biden per «il suo irresponsabile disprezzo degli impegni sulla non proliferazione». Di fatto il bluff fa parte della dissuasione nucleare fin dall’epoca della guerra fredda tra Stati uniti e Unione Sovietica. Non si attacca un nemico con l’atomica se si pensa che anche lui possa distruggerti. In questo ragionamento c’è inevitabilmente una parte che può essere definita «bluff» perché nessuno può essere sicuro di niente.

Ma nel dubbio meglio astenersi. Da oltre sessant’anni il mondo vive questa ambiguità che evita le escalation fatali. Come scriveva ieri sul manifesto Tommaso Di Francesco «le armi atomiche tra un intercalare e l’altro, sembrano una sfida verbale ma alludono stavolta ad una minaccia concreta», come sanno bene la Cina e i Paesi della Sco riuniti recentemente a Samarcanda, che comunque ci guardano assai da lontano: più che l’atomica di Putin i cinesi temono le conseguenze economiche del conflitto tra gli europei che restano con gli americani i loro maggiori clienti.

Più che impaurire i leader occidentali i quali sanno che da febbraio non ci sono stati cambiamenti nel dispositivo nucleare russo, l’atomica di Putin punta a mettere sulla graticola un’opinione pubblica europea assai preoccupata sulla quale il leader del Cremlino punta per ridurre il sostegno militare ed economico all’Ucraina.

L’Europa sta passando dalla crescita alla recessione, la Cina non va più bene come prima, la Federal Reserve di Powell con il rialzo dei tassi sta dando una spallata alle Borse e all’ottimismo americano. La rabbia per il caro bollette, i possibili razionamenti di gas e l’inflazione sempre più alta forse sono l’arma più potente che ha in mano Mosca. Questo non è un «bluff» ma l’amara realtà che si intravede nell’inverno del nostro scontento.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Tommaso Di Francesco su il manifesto

Valdimir Putin al Cremlino - Ap

Valdimir Putin al Cremlino - Ap

Putin alla fine ha rotto gli indugi, ha parlato alla Russia chiedendo sostegno per la «storica difesa della madrepatria» minacciata dall’Occidente «che ha superato ogni limite» nel sostegno militare a Kiev, giustificando come «inevitabile» l’operazione speciale con cui ha invaso l’Ucraina; i territori ucraini che vanno al referendum dal 23 al 26 settembre «hanno il sostegno di Mosca»; e ha chiamato alla mobilitazione parziale 300 mila veterani, escludendo i soldati di leva.

Concludendo con echi da “Grande Russia”: «È nostra tradizione storica e destino del nostro popolo fermare coloro che cercano il dominio mondiale, che minacciano di smembrare e rendere schiava la madrepatria», «che difenderemo con ogni mezzo» perché, in riferimento alle parole di Biden di due giorni fa, anche la Russia «dispone di vari mezzi di distruzione». Il ministro della difesa Shoigu ha aggiunto: «Combattiamo non solo con l’Ucraina ma con tutto l’Occidente» e ora l’obiettivo è «contrastare le armi fornite all’Ucraina dai Paesi occidentali».

Siamo all’escalation annunciata della guerra. Al punto di non ritorno. Del resto le dichiarazioni erano già nel precipizio da due giorni. «Non usare l’arma nucleare» ammoniva Biden a Putin per aggiungere «sarebbe consequenziale», vale a dire: lo facciamo pure noi. Altrettanto esplicita ma ancora criptica appariva la risposta dell’ineffabile Peskov, portavoce del neo-zar.

«Guardate la nostra dottrina, le useremo solo se sarà messa in pericolo la sicurezza del suolo russo». Una dottrina che ora Putin sembra voler forzare. Le armi atomiche tra un intercalare e l’altro, sembrano una sfida verbale ma alludono stavolta ad una minaccia concreta. Inoltre solo due giorni fa la Casa bianca aveva detto no alla ripetuta richiesta di Zelensky di missili a lungo raggio, non più di difesa, che possono colpire il territorio russo, mentre dallo stato maggiore Usa trapelava la notizia inversa dell’invio invece di carri armati di nuova generazione dalla lunga portata.

Un botta e risposta tragico, nella disattenzione della «nostra» politica immersa in una campagna elettorale che ha cancellato la guerra, nonostante sia stata tra i motivi decisivi della crisi del governo Draghi. E nell’irresponsabilità dei governi occidentali che hanno delegato l’interpretazione del leader russo al Sultano Erdogan, che solo ieri ripeteva: «Putin vuole finire la guerra al più presto». No, non sembra proprio la fine della guerra al più presto.

Con l’annuncio della data dei referendum da domani, dal 23 al 26 settembre – è settembre il più crudele dei mesi a quanto pare – per l’annessione alla Russia delle autoproclamate repubbliche di Donetsk e Lugansk – a cui si aggiungono Kherson e la provincia «atomica» di Zaporizhzhia a dir poco contesa – decisa da un Putin in difficoltà sul fronte militare e pronto a prendersi subito quel che ha conquistato e che non può perdere, si rendono evidenti interrogativi e certezze gravi quanto ineludibili.

Che quello dei referendum sta per diventare per Putin territorio della «madrepatria»; che un cessate il fuoco è ormai lontano anni luce, nonostante che dall’Onu Guterres ricordi i positivi accordi sul grano e alcuni commentatori americani indichino in questo «riposizionamento»» un disperato finale di partita che chiama ad una ridefinizione della crisi – lontana anni luce dagli accordi di Minsk (l’autonomia del Donbass dentro l’Ucraina) a dire il vero seppelliti dai governi di Kiev negli 8 anni precedenti di «guerra che non c’era»; e che anche la risposta finora utilizzata dell’invio di armi a Kiev si trova di fronte ad un impasse drammatico, se è vera com’è vera la denuncia – in in queste ore pesa doppio -, di Amnesty International: che la grande quantità di armi, l’hub più grande del mondo, arrivate in Ucraina che li disloca in combattimento, in basi e siti in «centri abitati, anche in scuole e ospedali» mette in pericolo la popolazione civile».

I governi europei, Washington e la Nato fanno capire subito che non riconosceranno i risultati dei referendum di Lugansk e Donetsk, di Kherson e Zaporizhzhia. Ma che accadrà nei rapporti internazionali se altri Paesi come la Cina- pure cauta e recalcitrante – non condanneranno? Inoltre, quanto alla «normalità» dei referendum, come dimenticare che molte di quelle aree erano a maggioranza filorusse e che invece la guerra di Putin ha sconvolto la sua credibilità, al punto che non è e non sarà come la scelta popolare nella Crimea del 2014; soprattutto in quelle zone si combatte ferocemente e l’esercito ucraino galvanizzato dall’ultima avanzata non si fermerà.

Saranno referendum sotto le cannonate, e comunque una violazione del diritto internazionale, una usurpazione di un Paese sovrano e «fratello», e già scende in piazza in Russia la protesta contro la mobilitazione e la fuga spontanea di chi non vuole farsi arruolare.

Sulla violazione del diritto internazionale che rilancia l’Onu, qui almeno gli storici potranno riconoscere il comportamento speculare, da fotocopia e vendicativo, di Putin rispetto a quello dell’Occidente e della Nato nell’ex Jugoslavia: il riconoscimento di indipendenze fondate su base etnica, la guerra «umanitaria» contro Belgrado stavolta «speciale» nel disprezzo dell’Onu, l’avvio del referendum per l’indipendenza unilaterale del Kosovo nel 2008 con tanto di riconoscimento Usa e di gran parte dell’Europa come Stato in violazione di accordi di pace che sancivano il contrario. Noi non abbiamo dubbi, Putin con le sue stragi di civili è un criminale di guerra, ma che ad accusarlo siano altrettanti criminali di guerra che hanno disseminato il mondo di stragi di civili è davvero una farsa.

La pace rischia di restare in queste ore di «mostruosità», dice papa Francesco, parola velleitaria, per qualcuno chiacchiera morale «francescana». Non è, forse, inutile però che il tema della guerra, il suo sistema di distruzione dell’umanità e delle risorse con il suo permanente e «necessario» riarmo, torni in queste ore, almeno sul baratro di un conflitto atomico o nano-atomico che sia, ad essere pensata e rifiutata subito in questa campagna elettorale che azzera i contenuti. Il peggio è già arrivato e non è solo quello del dopo 25 settembre.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Francesco Vignarca su il manifesto

IL LUNGO CONFLITTO. Proprio ieri, giorno delle nuove minacce di Putin, era la Giornata mondiale della pace. Lettera aperta al segretario Onu Guterres delle 400 organizzazioni di “Europe for Peace”

Dopo gli ultimi rovesci e le crescenti difficoltà interne Putin mostra di nuovo la «faccia cattiva»: mobilitazione militare rafforzata e rinnovate minacce nucleari. Per ironia della sorte queste preoccupanti mosse sono arrivate ieri, 21 settembre, data in cui da oltre quaranta anni si celebra la Giornata Internazionale per la Pace voluta dall’Assemblea generale dell’Onu per rafforzare gli ideali di pace chiedendo che vengano osservate 24 ore di nonviolenza e di «cessate il fuoco».

Ma mentre il dramma della guerra (non solo in Ucraina, ma anche in tutti gli altri confitti armati «ignorati») prosegue sul binario di una follia che non sembra rallentare (e senza che i potenti della Terra capiscano di doversi impegnare seriamente per evitare la catastrofe) c’è chi continua a pensare a strade possibili di Pace: la società civile.

Ed è proprio nella data significativa della Giornata per la Pace che la coalizione “Europe for Peace” (formata da oltre 400 organizzazioni e promossa tra gli altri da Rete Italiana Pace e Disarmo, Sbilanciamoci, Stop the War Now, AOI Cooperazione e Solidarietà internazionale, Anpi) ha voluto inviare una lettera aperta al Segretario Generale delle Nazioni unite, Antonio Guterres, e ad altri esponenti delle strutture Onu.

Il cuore del messaggio del movimento pacifista italiano è chiaro: i conflitti e le violenze sempre più fuori controllo rendono

Leggi tutto: Regna la guerra e la società civile traccia strade di pace - di Francesco Vignarca *

Commenta (0 Commenti)La destra non vince perché avrà più voti, saranno Pd e M5S a perdere i loro - di Pier Giorgio Ardeni

- Dettagli

- Scritto da Pier Giorgio Ardeni su il manifesto

E così, questo paese stanco e diviso, domenica prossima è chiamato alle urne. Il Parlamento che andava aperto “come una scatoletta di tonno”, nato dal trionfo dei richiami “anti-casta” ed egalitari (M5S) e “sovranisti” securitari (Lega), è stato sciolto prima del tempo, dando il via all’arrembaggio di un numero di seggi tagliato in nome dell’anti-politica, una legge elettorale truffaldina e un Paese di nuovo al palo. Perché dopo quattro anni e mezzo non è cambiato nulla.

Tutti gli indicatori sono in rosso: dal Pil, oggi più basso di allora, all’occupazione, in aumento ma solo nelle fasce precarie, dalle disuguaglianze più alte alla povertà più diffusa. L’abbandono scolastico non è calato, la distanza tra Nord e Sud è cresciuta, le tasse universitarie sono più alte e l’Italia resta il Paese con il più basso numero di laureati in Europa. L’analfabetismo di ritorno è una piaga, si muore sempre e tanto sul lavoro e anche per i tirocini scolastici. Il consumo di suolo continua imperterrito, come la cementificazione. E ora, inflazione, alti costi delle materie prime e la nostra supina adesione alla Nato, invece di vederci protagonisti di iniziative diplomatiche (perché lasciare fare Erdogan o Macron?), ci trova in prima linea tra i fornitori di armi che foraggiano la corruzione in Ucraina e il contrabbando.

Un bilancio non male per quelle forze che, grazie alla loro maggioranza (i 5Stelle), sono state al governo per tutta la legislatura. Ma anche per Lega e Pd, che hanno puntellato due governi su tre. Hanno istituito il reddito di cittadinanza, ma hanno anche emesso i “decreti sicurezza”, il cui impianto è rimasto poi inalterato. E che altro? Certo, si dirà, c’è stata la pandemia. Eppure, l’Italia si annovera tra i Paesi con il più alto numero di morti per abitante tra i paesi europei occidentali. La pandemia ha colpito i più anziani (per l’85%), che sono però anche quelli con più patologie, il più delle volte legate alle loro condizioni di vita.

La pandemia ha colpito i più fragili, tra le fasce più vulnerabili, anche economicamente. E i suoi effetti sono stati così pesanti anche a causa di un sistema sanitario negli anni privato di risorse, mezzi e personale, ove la regionalizzazione ha portato privatizzazioni e inefficienze. Non a caso, l’Italia è tra i Paesi in Europa che spende meno in sanità e spenderà ancor meno, secondo le decisioni di bilancio del governo “dei migliori”.

Un paese provato che oggi, di fronte a sviluppi per i mesi a venire che si prospettano drammatici, viene chiamato a scegliere quale classe politica lo guiderà per i prossimi anni. Se verranno premiate le destre non sarà perché “il fascismo non è mai morto”. La deriva, infatti, nasce prima di tutto dalla profonda delusione, disillusione persino.

Nessun ripensamento è stato espresso tanto dal M5S che dal Pd, nessuno sbaglio è stato ammesso, come se al governo ci fosse stato qualcun altro. Chi ha pagato maggiormente il peso di questi anni bui sono state le classi popolari, subalterne più che mai, attraversate dal disagio sociale e dall’esclusione. E sono quelle, più di ogni altra fascia sociale, per le quali la democrazia appare oggi un guscio vuoto, che non merita più nemmeno l’esercizio del voto. Pagheranno soprattutto le forze di centro e sinistra, che saranno punite per aver consegnato quelle masse al richiamo vacuo del sovranismo nazionalista.

Le elezioni segneranno una svolta. Non tanto perché a vincere saranno le destre – non è la prima volta – ma perché questa volta il partito maggioritario sarà quello post-fascista, “imbellettato” dalla leadership di Giorgia Meloni ma poco diverso – nelle parole d’ordine come nel linguaggio e nel portato culturale che esprime – da quello di Gianfranco Fini. Sarà una svolta perché andremo finalmente a un redde rationem per il Pd e la sinistra tutta. Dal 26 settembre, la storia della sinistra in Italia dovrà ricominciare.

La destra non vincerà perché raccoglie più voti di prima, ma perché saranno M5S e Pd che perderanno quelli che avevano. Sono i voti validi che decidono il risultato. Dei 10,7 milioni che il M5S aveva raccolto, si e no la metà confermerà il suo voto; gli 8,6 milioni che il centro-sinistra aveva, quelli resteranno. E dal calo complessivo dell’affluenza beneficeranno le destre che, con ogni probabilità, non prenderanno più di quei 12,1 milioni che avevano preso nel 2018, ma saranno maggioritarie. E anche “l’altra” sinistra raccoglierà più consensi.

L’Italia in declino è arrivata al capolinea e con essa la prospettiva neo-liberista sposata da più di vent’anni dal centro-sinistra a guida Pd. Le classi popolari andranno riconquistate, mentre il conflitto sociale coverà sempre più rancoroso, gettando a mare la logica che siano i mercati a guidare le scelte. Sarà il momento di riprendere in mano il timone della giustizia sociale e ambientale se non vogliamo l’orbanizzazione definitiva di questo Paese.

Commenta (0 Commenti)- Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere"Faenza celebra il 25 aprile. Polemica col governo: "Festeggiare la Liberazione è un dovere" - secondo WebTv

- Il nodo è la Crimea, Zelensky non cede ai diktat americani - di Francesco Brusa

- La resistenza non chiude per lutto - di Micaela Bongi

- Un popolo esiste: 100mila antifascisti riempiono Milano - di Chiara Cruciati, Mario Di Vito INVIATI A MILANO

- Bisogna saper scegliere - di Andrea Fabozzi

- Appelli - Un giorno di tregua. Appello dei sindaci

- L’assist di Trump, le bombe di Putin: 13 uccisi a Kiev - di Francesco Brusa

- È già stata realizzata la tomba del pontefice a Santa Maria Maggiore - di Valerio Gigante

- Anpi: 25 aprile - L'Amministrazione di Brisighella non concede la parola all'Anpi

- Rearm, l’eurocamera boccia la procedura d’urgenza - di Andrea Valdambrini

- Il protocollo va in tilt. Libero l’uomo che ha chiesto asilo a Gjader - di Giansandro Merli

- Abu Mazen attacca Hamas, sceglie il successore e rompe l’unità - di Michele Giorgio

- La chiesa di Bergoglio, il testimone spiazzante - di Mario Ricciardi

- Folla a San Pietro, stazione intermedia del lungo addio - di Giuliano Santoro ROMA

- Il rifiuto della guerra - di Marco Bascetta