- 4 . 05 - ore 18,15 - Azione sopra e sotto l'acqua

- 4 . 05 - ore 17,30 - Bottega Bertaccini - Fotografie dalle alluvioni / Maurizio Maggiani - Quello che abbiamo perduto Nicoletta Valla - Quello che abbiamo salvato

- 9 . 05 - ore 15 - 18,30 - Faventia Sales - "RICOSTRUIRE MEGLIO: adattamento, sicurezza, innovazione, partecipazione"

- 10-11-12 .05 - La musica nelle Aie

- 29 . 04 - 3 - 12 - 30 . 05 - La forza delle passioni - storie di esperienze di cura del beni comuni

- Dal 13 aprile a Giugno - gli eventi della Settimana della cultura Scientifica e Tecnologica di Faenza

- Maggio - L'alluvione, un anno fa

- 11 . 06 - Presentazione del rapporto 2024 "C'è puzza di gas"

- Dal 7 . 2 - ore 20,30 - 23 - Laboratorio teatrale condotto da M. Grazia Ghetti (prova gratuita il 24 gennaio)

- 19 . 06 - ore 17,30 - Museo Malmrendi - Incontro pubblico "Elettrificazione dei consumi domestici, utilizzo pompe di calore"

- Programma 2024 del Circolo Arci di S. Lucia - attività ricreative, culturali e sociali

- Dettagli

- Scritto da Alfonso Gianni su il manifesto

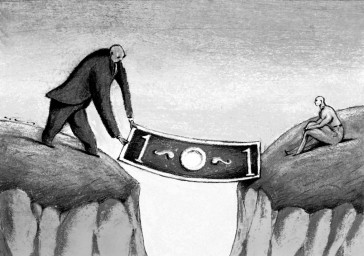

Fisco. La riforma fiscale, nel 1974, prevedeva un sistema di 32 aliquote dal 10% al 72%. Da allora un lungo ma implacabile percorso di innovazioni legislative regressive

Illustrazione di Pedro Scassa

Un intervento sull’Irpef e sull’Irap che configura una manovra regressiva, peggiore di quanto ci si potesse aspettare, vista la discussione nelle commissioni parlamentari competenti .

Al Mef era attivo un tavolo di confronto con i partiti politici della maggioranza per definire il disegno di legge delega di riforma fiscale, che il governo aveva dichiarato nella Nadef essere uno dei ben 21 collegati alla manovra di bilancio. Erano pervenute, da parte del team di esperti nominato dal Ministro, diverse proposte. Alla fine della discussione è stata scelta la peggiore.

Ora verrà sottoposta all’approvazione di Draghi e dei segretari dei partiti della maggioranza e poi confluirà in un emendamento governativo al testo della manovra di bilancio in discussione al Senato. Ma l’accordo politico c’è, hanno tutti assicurato nelle dichiarazioni di ieri.

Un intervento criticato anche da Bankitalia dalla quale erano giunti moniti che sono stati tenuti in non cale. Degli 8 miliardi previsti 7 verrebbero utilizzati sull’Irpef e uno sull’Irap. L’Irpef verrebbe ridisegnata lungo 4 aliquote rispetto alle 5 attuali. Il che comporta un’ulteriore riduzione del criterio della progressività contenuto in Costituzione.

Si ricorderà che la riforma fiscale entrata in vigore nel 1974 prevedeva un sistema tributario di 32 aliquote dal 10% al 72%. Da allora si è snodato un lungo ma implacabile percorso, punteggiato da innovazioni legislative regressive, che hanno sorretto la lotta di classe condotta dalle classi e dai ceti dominanti lungo l’ultimo quarantennio e che ora troverebbe così la sua nuova epifania.

Le 4 aliquote sarebbero del 23%, del 25%, del 35% e del 43%. Mentre per la no-tax area si parla di minime e per ora imprecisate modifiche, la fascia di reddito fino a 15mila euro resta al 23%; quella tra i 15 e i 28mila euro scende dal 27% al 25%; la successiva dai 28mila ai 50mila euro (non più 55mila) diminuisce di tre punti dal 38% al 35%; oltre quella cifra, avendo cancellato l’aliquota del 41%, si applicherebbe quella del 43%. Il famoso salto dalla seconda alla terza aliquota che prima era di 11 punti verrebbe solo ritoccato portandolo a 10.

L’effetto di questo ridisegno di scaglioni e aliquote favorisce i redditi medi ed anche quelli con un alto imponibile. Basta guardare al terzo scaglione per rendersene conto. La riduzione di tre punti dell’aliquota favorisce proporzionalmente di più coloro che si trovano nella parte alta dello scaglione, ovvero vicino ai 50 mila euro, che non quelli che stanno vicini ai 28 mila, poiché per questi ultimi la riduzione agirebbe solo su una componente minimale del loro reddito che verrebbe per il restante investito da una riduzione inferiore dell’aliquota. Nel contempo l’aliquota del 43% rimane il tetto del sistema tributario, molto lontano da quel 72% di quaranta anni fa, e lascerebbe indifferenti gli strati più ricchi della popolazione.

Altro che riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente e sui pensionati, soprattutto quelli con gli assegni più bassi. Come aveva avvertito la stessa Bankitalia, la scelta di agire in modo orizzontale sulle aliquote, per giunta riducendone il numero, finisce per favorire maggiormente redditi ben diversi di quelli del lavoro dipendente. Alla faccia della recente elaborazione di Openpolis su dati Ocse, che mostra come i salari italiani siano gli unici nel quadro europeo ad essere diminuiti (del 2,9%) dal 1990 ad oggi.

Ma la scelta e l’obiettivo erano altri, cioè quelli di venire incontro ai mitici ceti medi. Lo si vede anche dall’intervento sull’Irap, ove peraltro le cose appaiono più confuse. Non solo l’intervento complessivo rientra negli otto miliardi previsti, mentre ne servivano ben di più per una misura che avesse una qualche efficacia sullo scarso reddito dei lavoratori dipendenti. Ma un miliardo se ne va per la riduzione della tassa che svolge un ruolo fondamentale nel finanziamento del sistema sanitario nazionale, scegliendo irresponsabilmente il momento meno indicato di fare ciò che è pur sempre una cosa sbagliata. Un contentino alla Lega, dopo il braccio di ferro sulle misure anti-Covid? Sarà, sta di fatto che l’eliminazione dell’Irap per ditte individuali si aggiunge ai diversi tagli che hanno più che dimezzato il gettito fiscale di questa imposta dal 2,7% del Pil nel 2007 all’1,2% nel 2020.

L’accordo politico è quindi pessimo, i suoi dettagli se confermati lo dimostrano. C’è poco da sperare in questo Parlamento la cui composizione è essenzialmente frutto delle scelte dei vertici dei partiti. Eppure sarebbe un errore considerare chiusa la vicenda. Chi l’ha condotta afferma trionfante che si tratta di misure strutturali e non per il solo 2022. Non è solo la Cgil a mostrare contrarietà. Ma non è cosa che può essere lasciata a mobilitazioni locali. E’ proprio il caso in cui non è necessario essere tardivi seguaci di Sorel per chiedere uno sciopero generale.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Adriana Pollice su il manifesto

Sabato corteo nazionale a Roma. Non una di meno: «Governo immobile rispetto alla popolazione femminile che più di tutti ha pagato la pandemia»

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. La risoluzione 54/134 del 1999 dell’Onu recita: «Si intende per violenza contro le donne qualsiasi atto di violenza di genere che si traduca o possa provocare danni o sofferenze fisiche, sessuali o psicologiche, comprese le minacce, la coercizione o privazione arbitraria della libertà, sia che avvengano nella vita pubblica che in quella privata». La data è stata scelta per ricordare la storia delle tre sorelle Mirabal, attiviste che lottavano contro la dittatura del generale Trujillo. Il 25 novembre del 1960 nella Repubblica Dominicana furono bloccate dai militari: stuprate, torturate e strangolate, furono gettate in un precipizio per simulare un incidente.

LE MANIFESTAZIONI in giro per l’Italia per mettere al centro del dibattito la violenza di genere proseguiranno

fino a domenica.

Leggi tutto: La giornata delle donne contro la violenza di genere - di Adriana Pollice

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Giovanni Paglia su il manifesto

Mettere su famiglia in Italia è complicato. Servirebbe un lavoro con un certo livello di stabilità. Facile a dirsi, in un paese che ha imposto la precarietà come condizione fondamentale dell’organizzazione del lavoro, con conseguenti bassi salari e negazione di diritti.

Gli ultimi dati parlano di 16 contratti a tempo indeterminato su 100 posti attivati, con una complessiva riduzione degli stessi in termini assoluti.

Sarebbe inoltre necessaria una casa in cui vivere, possibilmente non troppo lontana dal posto di lavoro. Altro fatto non scontato, data la cronica carenza di alloggi popolari, un mercato degli affitti oneroso e carente, soprattutto nella grandi città, una spinta all’indebitamento a fini abitativi che tuttavia non prescinde dalla necessità di un intervento a supporto delle famiglie di origine. Né si deve dimenticare che le occasioni di lavoro sono sempre più concentrate nei maggiori centri urbani, laddove le condizioni di accesso alla casa sono spesso proibitive, con conseguente incremento del pendolarismo.

Non sono di aiuto i servizi di supporto alla genitorialità. In molte aree del paese gli asili nido continuano a essere un miraggio e il congedo parentale maschile obbligatorio un obiettivo lontano dal raggiungimento. Per le donne poi la maternità continua a essere troppo spesso un fattore di discriminazione sul posto di lavoro, quando non addirittura un motivo di licenziamento.

Come si vede sarebbero moltissimi gli interventi urgenti da mettere in campo a supporto delle famiglie per contrastare la denatalità, con il vantaggio di essere utili per la cittadinanza nel suo complesso.

Il governo decide invece di non intervenire in nessuno di questi ambiti, ma di introdurre il cosiddetto assegno unico famigliare.

Si adotta un elargizione monetaria a favore dei lavoratori autonomi e della parte più abbiente della società, a condizione che siano presenti figli e in virtù del loro numero.

Il regime attuale degli assegni famigliari e delle detrazioni per figli a carico era infatti destinato ai soli lavoratori dipendenti, con reddito inferiore ai 95.000 euro e senza limiti di età.

Ora si passa a 175 euro mensili per Isee fino a 15.000 euro, che diventano 50 oltre i 40.000 o per chi scelga di non presentare la certificazione, fino ai 21 anni di età.

Per i lavoratori dipendenti a reddito medio e basso si tratterà in molti casi di un peggioramento rispetto alla situazione precedente, data la riduzione potenziale dell’arco temporale.

Per chi abbia un reddito elevato, si corrisponderà una mancia che nulla cambia rispetto alla capacità di spesa, ma rappresenta semplicemente un segnale politico di attenzione.

Diverso il caso per il lavoro autonomo, che rappresenta il vero beneficiato da questa iniziativa. Per molti si tratterà infatti di un entrata aggiuntiva netta di oltre 2.000 euro annui, che si sommerà ai vantaggi già ottenuti con la flat tax introdotta dal governo gialloverde fino ai 65mila euro lordi.

Si va così ad accentuare ulteriormente il vantaggio fiscale di cui gode una parte della popolazione, incentivando peraltro ulteriormente la destrutturazione del mercato del lavoro.

Il punto infatti è che viene spacciata per intervento di welfare a tutela della famiglia quella che è invece una misura di natura fiscale fortemente iniqua e sperequativa, che accresce le distorsioni interne al sistema e spreca risorse per ragioni ideologiche.

Si invoca la bontà di una misura universalistica, dimenticando che quando si tratta di tassazione, pur negativa, il principio a cui attenersi dovrebbe essere quello di progressività.

Si investono 8 miliardi che sarebbero veramente utili se destinati ad asili nido, diritto allo studio e accesso alla casa, per un bonus indirizzato anche a chi non ne avrebbe alcun bisogno.

Si dimentica che la vera distinzione non può essere fra chi abbia o non abbia figli, ma fra chi abbia o meno la possibilità di vivere con dignità.

Insomma, più che davanti ad una riforma epocale, siamo davanti ad un provvedimento nato già vecchio e da rivedere profondamente.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Massimo Villone su il manifesto

Eutanasia. Non c’è dubbio che una persona in piena salute possa decidere di porre fine alla propria vita. Potrà violare un precetto religioso, ma non incontra ostacoli di ordine giuridico

Riunione della Corte costituzionale

Con la sentenza 242 del 2019 la Corte costituzionale si pronunciò sul suicidio assistito, dopo aver inutilmente atteso che il parlamento si occupasse in un modo o nell’altro della questione.

Fu una pronuncia cauta per un verso, e per l’altro dirompente. Cauta perché si fermò a una illegittimità costituzionale parziale, per di più assoggettata a condizioni stringenti, dell’art. 580 del codice penale per la parte in cui «non esclude la punibilità» di chi agevola l’esecuzione del proposito di suicidio. Dirompente, perché con una pronuncia additiva costruì un percorso che ora nemmeno il legislatore, volendo, potrebbe sbarrare.

NON PUÒ ESSERE PUNIBILE l’assistenza al suicida nel caso di persona «tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli». Inoltre, è necessario che

Leggi tutto: Corte costituzionale, una sentenza dirompente - di Massimo Villone

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Vincenzo Vita su il manifesto

Scalata a Telecom Italia. Qualcosa non quadra, il fondo americano, era già accasato nella Fibercop. Curiosamente, si è scatenata una campagna e il titolo è sceso a 30 centesimi per azione. La compagine Conte-bis battezzò un’ipotesi positiva, agevolando il superamento di velleità egemoniche di Tim. No, il governo attuale, con Colao, si è opposto

Arrivano davvero gli americani nel territorio delicato e strategico di Tim-Telecom, l’ex monopolista delle telecomunicazioni in Italia, privatizzato con rudezza nel 1997 e successivamente gestito con i piedi da padronati antiquati e furbacchioni.

Che si tratti di luogo ad alto rischio per le relazioni democratiche è chiaro: all’azienda ancora fanno capo i decisivi tratti finali della rete, quelli che arrivano nelle abitazioni; e sono parte della casa madre la società Sparkle, cui appartengono i cavi sottomarini, più Telsy che si occupa di cybersicurezza. Vi è anche la partita del Cloud dell’amministrazione pubblica, laddove risiedono le identità e i dati di milioni di persone, con Tim in gara per l’aggiudicazione della commessa.

Come si vede, dunque, la questione di Tim non è una consueta vicenda di mercato, come spesso si usa affermare in assenza di una chiara strategia. Infatti, lo stesso esecutivo presieduto da Mario Draghi, dopo un implicito silenzio-assenso offerto all’annunciata razzia di azioni da parte del fondo statunitense Kkr (acronimo dai proprietari Kohlberg, Kravis, Roberts & Co.) volto a conquistare almeno il 51% della società, sembra ora correre ai ripari.

Chissà. Si evoca il ricorso allo strumento detto Golden Power, in base al quale – secondo una norma del 2012- si può dai palazzi governativi bloccare tutto o parti di un’iniziativa ritenuta ostile. Lo si usi, prima che sia troppo tardi.

Eppure, qualcosa non quadra nella scansione degli ultimi giorni.

Il fondo americano, che vede tra i suoi massimi protagonisti (presiede l’istituto che svolge analisi di rischio) quell’ex generale Petraeus, a capo dei marines e delle spedizioni in Iraq o Afghanistan nonché alla testa della Central Intelligence Agency (Cia) tra il 2011 e il 2012, era già accasato nella Fibercop fondata da Tim per avventurarsi nell’opera di cablatura con la banda larga e utralarga in vista del traguardo della rete unica. Ci torniamo.

Curiosamente, nel periodo recente si è scatenata una campagna contro i vertici e il titolo è sceso a 30 centesimi per azione. Non c’è bisogno di essere esperti di finanza per capire che è nell’aria qualcosa quando il valore si deprezza così fortemente. In genere, una scalata.

Si tratta del Capitalismo casinò, l’altra faccia del terribile ma evoluto mondo delle piattaforme. Insomma, ci voleva la notiziona sparata in prima pagina sul Corriere della Sera della scorsa domenica per mettere la testa nel problema? Il governo dormiva? Purtroppo, stava dalla parte sbagliata.

Torniamo al tema della rete unica, ovvero l’ottimizzazione delle sparse dorsali che operano attorno al medesimo obiettivo: la posa della fibra in un paese tuttora diviso in zone coperte bene, benino, malino e malissimo. La concorrenza è utile nell’offerta all’utenza dei servizi. Quando è strutturale è solo un danno. Tant’è che l’Italia naviga verso il ventesimo posto in Europa secondo il rapporto in materia, aggiornato al 2021, e intere zone non hanno connessioni adeguate: in che misura lo siano lo dicono i buchi dell’educazione a distanza.

Ebbene, il progetto, a maggior ragione con lo stanziamento di 7 miliardi di euro ad hoc previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), avrebbe avuto oggi la sua epifania.

La compagine Conte-bis battezzò un’ipotesi positiva, con il superamento di velleità egemoniche di Tim. Anzi, l’amministratore delegato Gubitosi si era spinto a immaginare un mosaico in cui l’incumbent scendeva in minoranza nel pallottoliere delle quote. No, il governo attuale, a partire dal ministro per l’innovazione tecnologica Colao, si è opposto, prendendo a pretesto (ma che domande sono arrivate a Bruxelles?) l’Europa. La dirimpettaia Open Fiber, costituita per il 60% dalla Cassa depositi e prestiti e per il 40% dal fondo australiano Macquarie, ha ripreso fiato. Al momento, però, la confusione regna sovrana.

Vi è un ulteriore incomodo: il gruppo francese Vivendi, che detiene il 23,75% di Tim. E non pare che vi sia un asse franco-americano. Non si dimentichi che il patron del gruppo si è rappacificato con Berlusconi, che non ha mai nascosto l’interesse per il settore delle telecomunicazioni. Qui vorrebbe attraccare le sue aziende, figlie di una precedente era geologica.

Un bel pasticcio, se si pensa che Cassa depositi e prestiti ha il 9,81% nella stessa Tim: al servizio di due padroni, come Arlecchino?

A proposito di Cdp, hanno ragione Maurizio Landini e la categoria della Cgil a porre senza veli il punto: serve una visione industriale evoluta con un ruolo cruciale dello stato, perché la rete è un bene comune e ci lavorano decine di migliaia di persone.

Spezzatini e rigurgiti liberisti sono arnesi arrugginiti. Pubblico non è una parolaccia.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Guido Festinese su il manifesto

La nostra canzone. Musicista, poi regista e scrittore, la sua «Contessa» ha accompagnato le lotte di molte stagioni politiche. L’incontro con Fo e Giovanna Marini nel Nuovo canzoniere, fino ai doc sul G8. L’ultimo saluto domani, mercoledì 24, alla Casa del Cinema alle ore 15

Paolo Pietrangeli © LaPresse

In tutte le musiche che hanno avuto, hanno o avranno anche in un futuro una qualche attinenza con il concetto di «popolo», dunque le musiche «popolari», una cosa è essenziale, e da non confondersi con la banalità della presenza ossessiva mediatica: il concetto di «divulgazione». Saper divulgare non è esser presenti su uno schermo, o non solo. Bisogna saper lasciare segni che diventano patrimonio comune. Un tempo non troppo lontano da noi, si sarebbe detto la «coscienza di classe». Perché, come ha detto Robert Wyatt, angelo comunista inchiodato su una sedia a rotelle, nella vita bisogna avere il coraggio di «stare da una parte sola», e saperlo dire.

Paolo Pietrangeli se n’è andato, a settantasei anni, e con lui se n’è andato uno degli ultimi raffinati intellettuali capaci di stare da una parte

Leggi tutto: Paolo Pietrangeli, voce resistente - di Guido Festinese

Commenta (0 Commenti)- Piogge e clima, com’è cambiato il territorio dopo l’alluvione: l’analisi dell’esperto - dal Resto del Carlino

- Speranze di tregua mentre Gaza resta sotto bombe e missili - di Michele Giorgio, GERUSALEMME

- La destra ridisegna l’Europa e i socialisti hanno già perso - di Marco Bascetta su il manifesto

- Più lavoro povero, meno salari: è subito propaganda - di Roberto Ciccarelli

- Parigi, Sciences Po rioccupa e la polizia risgombera subito - di Elena Colonna, PARIGI

- il 9 maggio a Faenza il convegno di Legambiente: RICOSTRUIRE MEGLIO, Adattamento, Sicurzza, Partecipazione

- Strage nei cantieri: tre morti in poche ore. Due nel Napoletano - di Massimo Franchi

- Mimmo Lucano: «Io e Salis, fuorilegge per giusta causa» - di Giuliano Santoro

- Il liberalismo anti-sommossa, dagli Usa alla Ue - di Mario Ricciardi

- Scontri e repressione. La polizia sgombera gli studenti dell’Ucla - di Luca Celada, LOS ANGELES

- Primo Maggio 2024, se il presente si confonde con il passato - di GIORGIO SBORDONI

- G7, l’ennesima occasione persa - di SIMONA FABIANI *

- A poche ore dal Primo Maggio due morti sul lavoro

- Antifascismo e anticapitalismo, il filo tra le due feste - di Sergio Fontegher Bologna

- Primo Maggio in tutta Italia