- 24 - 25 . 04 - Festa della Liberazione 2025 a Ca' di Malanca

- 25 . 04 - ore 12 - Faenza - Azione contro tutte le guerre

- 28 . 04 - ore 17, 30 - Museo del Risorgimento - presentazione del libro di Angelo Emiliani "I faentini caduti per la libertà"

- 10 - 12 - 24 e 25 - 28 .04 - Le iniziative dell'Anpi per la liberazione

- 29 . 05 - ore 18 - P.zza del Popolo - presidio contro la costituzione della società mista ASP - In Cammino - NO alla privattizzazione dei servizi per anziani

- 5 . 5 - ore 20 - Sala Ziani- Assemblea delle associazioni

- 6 . 05 - ore 20,30 - Circolo Arci Santa Lucia - Incontro del PD su temi locali e nazionali e sui 5 referendum

- Aprile - Maggio: il programma generale del Comune di Faenza per l'80^ della Liberazione

- Febbraio - Maggio - FormAzione in Circolo 2025: il nuovo calendario di appuntamenti dedicato a soci e socie Legambiente

- 7.02 / 21.03 / 11.04 / 23.05 - a Brisighella 4 serate: "Diritti umani e civili"

- Diritto di voto elettori fuori sede in occasione delle consultazioni referendarie 8 e 9 giugno 2025, Scarica la domanda editabile di ammissione al voto

- 8 - 9 . 6 - SI VOTA a 5 referendum !

- Febbraio - luglio - Programma 2025 Circolo Arci Santa Lucia

- Dettagli

- Scritto da Mario Ricciardi su il manifesto

Fallimento europeo Tra le reazioni all’incontro di venerdì alla Casa bianca, colpisce quella di Stathis Kalyvas, pubblicata “a caldo” su X: «Lo scambio Trump-Zelensky è la migliore illustrazione moderna del dialogo tra […]

Tra le reazioni all’incontro di venerdì alla Casa bianca, colpisce quella di Stathis Kalyvas, pubblicata “a caldo” su X: «Lo scambio Trump-Zelensky è la migliore illustrazione moderna del dialogo tra i Melii e gli Ateniesi di Tucidide. Ma non è sempre stato così. Dopo la seconda guerra mondiale il mondo aveva fatto grandi passi avanti. All’improvviso tutto è crollato». Kalyvas è greco, ma insegna nel Regno Unito, dove ricopre una prestigiosa cattedra di scienza politica a Oxford. La sua osservazione non ha soltanto l’autorevolezza che viene da una vita trascorsa a studiare i conflitti, ma anche la profondità di prospettiva storica che è frutto di una solida cultura classica.

Una delle cose che suscitano maggiore sconcerto, seguendo le reazioni all’umiliazione subita da Zelensky nel corso del suo dialogo con il presidente statunitene Trump e il suo vice Vance, è proprio l’assoluta mancanza di prospettiva storica di buona parte dei leader europei e statunitensi che si sono affrettati a consegnare ai social la propria indignazione, e solidarietà con il presidente ucraino, utilizzando lo stesso linguaggio legnoso con cui avrebbero potuto commentare una sconfitta della squadra del cuore nella finale di un torneo internazionale, o i problemi di salute di una celebrità televisiva.

A forza di abusare di termini come «guerra» (al debito pubblico, al cancro, alla disinformazione) se ne perde il senso materiale e morale, che invece è ben presente a tanti ucraini che ne fanno esperienza. A contatto con il mondo reale, con le cronache di un conflitto sanguinoso che dura da anni, le espressioni bellicose suonano vuote come le invocazioni di regole e principi del diritto internazionale. Scorrendo la lunga lista di capi di stato e di governo, di intellettuali e di opinionisti che si sono indignati per il trattamento ricevuto da Zelensky, si fatica a trovarne qualcuno che abbia espresso sentimenti simili mentre Israele faceva a pezzi regole e principi massacrando donne e bambini in Palestina. Gli inviti a «scendere in piazza» in difesa dei «nostri valori» stridono in modo insopportabile dopo Gaza. Che pochi si siano posti il problema di questo «doppio standard» giuridico e morale nelle classi dirigenti europee e occidentali è un sintomo che non lascia presagire nulla di buono per il futuro.

La messa in scena di Washington – nella quale Zelensky ha saputo comunque dar prova di dignità pari a quella degli ambasciatori di Melo nel dialogo con gli emissari di Atene, il potere imperiale egemone – sembra sia stata un brusco risveglio per una classe dirigente che si è formata all’ombra della fine della guerra fredda, imbevuta di una visione della società e della storia che rimuoveva completamente il conflitto dalla politica, e sostituiva l’amministrazione delle cose al governo delle persone. Eppure non è la prima volta che il volto brutale della forza («per legge di natura chi è più forte comanda», dicono gli ateniesi ai melii) si è mostrato negli ultimi decenni. L’architettura faticosamente messa in piedi dopo la seconda guerra mondiale, come ha ricordato Kalyvas, era motivata dall’aspirazione di sostituire il diritto alla forza. Gli aspetti migliori del processo di integrazione europea erano animati dalla stessa volontà, rafforzata dalla determinazione di chi era sopravvissuto a due guerre mondiali. Dopo il 2001 questo spirito si affievolisce, e con esso si perde la consapevolezza che, come affermava Kant, un’ingiustizia ovunque nel mondo è un torto per chiunque.

Oggi ci troviamo in una situazione in cui Tucidide appare più rilevante dei discorsi motivazionali di manager e banchieri prestati alla politica. Chi è debole non può permettersi di buttare i dadi più di una volta, dicono gli emissari di Atene ai melii, e come non pensare ai richiami alle “carte” fatti da Trump discutendo con Zelensky?

Se non hai più carte da giocare non ha senso affidarsi alla speranza (un altro motivo tucidideo echeggiato alla Casa bianca). C’è tuttavia un aspetto della situazione attuale che si distingue in modo significativo dal dialogo tra gli ateniesi e i melii come lo ricostruisce Tucidide: la pubblicità. Gli ambasciatori di Atene si incontrano soltanto con i magistrati di Melo. Proprio questa segretezza consente a entrambi di esporre le proprie ragioni in modo franco e lascia spazio alla brutalità del linguaggio degli ateniesi. La conversazione tra Zelensky, Trump e Vance era invece pensata per avere un impatto mediatico, a casa e fuori. Questa è forse la chiave di lettura su cui dovremmo concentrarci riflettendo su quanto è accaduto venerdì a Washington.

* Mario Ricciardi, insegna filosofia del diritto all’Università Statale di Milano ed è direttore la rivista del Mulino.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Alberto Negri su il manifesto

Nuovo medioevo Scene di caccia e di guerra alla Casa bianca. Davanti a Trump, Zelensky ha cercato disperatamente di difendere le sue ragioni e quelle dell’Ucraina. Ma si è accorto troppo tardi […]

Scene di caccia e di guerra alla Casa bianca. Davanti a Trump, Zelensky ha cercato disperatamente di difendere le sue ragioni e quelle dell’Ucraina. Ma si è accorto troppo tardi che il famoso accordo sulle terre rare era una trappola per attirarlo a Washington e far rotolare la sua testa sul tavolo del negoziato tra gli Stati uniti e la Russia di Putin.

Trump ha rovesciato completamente la narrazione – la Russia non è più l’aggressore – e ha spazzato via i principi del diritto internazionale e di qualsiasi etica che l’Europa proprio in Ucraina ha voluto difendere.

Vale solo il diritto del più forte, la violenza, esattamente come accade tra gli israeliani e i palestinesi, cosa sui cui gli europei dovrebbero riflettere: se sulle leggi internazionali e i principi cedi da una parte prima o poi sarai costretto a cedere anche da un’altra.

Trump ha incalzato Zelensky con argomenti falsi – sapendo benissimo che lo sono – e alla fine, sparando bordate come in una caccia al cinghiale, lo ha costretto alla fuga.

È evidente che non vuole che si sieda al tavolo del negoziato, questa si può azzardare come la prima conclusione di un incontro dove la rissa, fortemente voluta da Trump e dal suo vice Vance, ha sostituito la diplomazia: non credo si sia mai vista un cosa simile alla Casa bianca.

Gli europei devono tenerne conto adesso che vanno a Londra per discutere sulla difesa. Nella logica di Trump tocca a loro pagare un eventuale tregua in Ucraina ma anche finanziare la Nato se vorranno ancora contare sull’ombrello americano. E se verranno mai invitati al negoziato tra Usa e Russia dovranno versare una lucrosa quota di ingresso per sedersi al tavolo.

Un altro punto è apparso chiaro. Per Trump la «pace giusta», la formula cui si aggrappano costantemente gli ucraini e gli europei, non esiste. Al massimo c’è solo una «pace possibile», che non si ottiene con il consenso delle parti ma nell’unico modo concepito dal presidente americano: con un suo diktat e i suoi accordi con Putin.

Nella sua visione del mondo gli ucraini e gli europei sono solo comparse e se vogliono la pace – questo è il suo ragionamento – la devono pagare cara. Lo ha detto lui stesso quando gli è stato chiesto se ritiene di essere dalla parte dell’Ucraina o un mediatore: non sono con nessuno, è stata la sua risposta, ma per gli interessi degli Stati uniti. Una riedizione di una vecchia frase di Churchill secondo il quale «gli stati non hanno amici ma interessi».

Lo scontro della Casa bianca va oltre la guerra in Ucraina e i confini europei. Qualunque leader o governo se invitato in futuro alla Casa bianca per firmare un accordo si chiederà se va incontro a un’intesa o a una trappola. Per primi se lo domanderanno i cinesi e poi noi e tutti gli altri.

Trump si sente legibus solutus, non intende rispondere a nessuno delle sue parole e dei suoi atti: agisce anche in preda allo stato d’animo del momento, visto che ieri a un certo punto è diventato paonazzo in volto mentre redarguiva e insultava Zelesnky.

Non bisogna comunque pensare che tutto questo sia dovuto al caso o frutto delle stravaganze di un leader. Molto è stato pianificato negli ultimi quattro anni non solo in politica estera ma anche all’interno, come dimostra la raffica di ordini esecutivi presidenziali firmati in un mese da Trump. Il suo è un attacco al deep state Usa, quello che ritiene il suo vero nemico. Noi, ai suoi occhi, siamo solo vassalli da usare come portantini in una battuta di caccia. Fine dell’Occidente conosciuto e inizio del nuovo medio evo.

Commenta (0 Commenti)- Dettagli

- Scritto da Chiara Giorgi su il manifesto

Sanità Da anni assistiamo a scelte politiche che rafforzano l’idea che la salute sia una merce, invece è un diritto sociale e di libertà sancito dalla Costituzione. Incontro a Firenze di 120 associazioni

Dopo molte mobilitazioni sui temi della sanità – spesso circoscritte a ambiti specifici o a vertenze sindacali – si apre l’occasione di una convergenza inedita. Sono oltre 120 le associazioni che hanno aderito all’appello «Non possiamo restare in silenzio» per sostenere la sanità pubblica e che si sono incontrate di recente a Firenze. Oltre ai promotori – Salute Diritto Fondamentale, Associazione Giovanni Bissoni, Laboratorio Salute e Sanità, Associazione Prima la Comunità, Associazione Alessandro Liberati, Salute internazionale, Cittadinanzattiva, Gruppo Abele, Forum Diseguaglianze e Diversità – molte altre associazioni hanno condiviso l’impegno per il rilancio e rafforzamento del Servizio sanitario nazionale (Ssn), nella necessità di invertire la rotta delle politiche attuali.

SE SOLO SI GUARDA alla Legge di Bilancio, come ha sottolineato Nerina Dirindin, le risorse reali per la sanità pubblica per il 2025-2027 sono del tutto insufficienti: in rapporto al Pil la spesa per quest’ultima si ferma a poco più del 6%, e si prevede un’ulteriore diminuzione. Non ci sono risorse aggiuntive per il personale sanitario a cui da tempo non viene dato il necessario riconoscimento professionale e salariale; e viceversa si permette un aumento del 2% del tetto di spesa per l’acquisto di prestazioni dal privato.

Da anni assistiamo all’indebolimento della sanità pubblica, a un dirottamento delle risorse pubbliche al privato accreditato, e anche la questione delle liste di attesa viene oggi affrontata con queste modalità. Le scelte politiche rafforzano gli spazi del mercato – un mercato sempre e comunque assistito dal pubblico -, le logiche di profitto, gli interessi particolaristici che aggravano le diseguaglianze sociali e le disparità territoriali. Si estendono approcci prestazionali ben lontani dai bisogni reali delle persone, con un’impostazione che considera la salute una merce, invece che un diritto garantito dal welfare pubblico, un diritto sociale e di libertà come sancito dalla Costituzione. Anziché rafforzare la rete dei servizi territoriali, fare in modo che strutture di prossimità funzionino adeguatamente per rispondere ai bisogni socio-sanitari della popolazione si continuano a privilegiare logiche corporative e interessi di settore. La prevenzione continua a restare la Cenerentola del sistema, e anzi viene confusa con la diagnosi precoce, senza una visione sistemica su come intervenire sui determinanti della salute, che riguardano le condizioni di vita, ambientali e di lavoro delle singole persone e della collettività.

LE POLITICHE DEL GOVERNO e di regioni come la Lombardia si muovono sulla base di una declinazione selettiva dell’universalismo, un regionalismo competitivo lontano da prospettive cooperative e solidali, una messa in discussione dei principi di uguaglianza e di uniformità territoriale dei servizi all’origine del Ssn.

Si punta alla costruzione di un “secondo pilastro” mutualistico-integrativo-assicurativo del sistema sanitario. Tutto questo nonostante sia evidente che le coperture assicurative non migliorano il livello di assistenza, non garantiscono alcuna equità, né tanto meno la tutela della salute di tutti e tutte. La sanità privata viene a disegnarsi su misura degli interessi economici e finanziari delle grandi società che considerano la salute un mercato con grandi opportunità di crescita e profitto.

SUI NODI DELL’AUTONOMIA differenziata, Gaetano Azzariti, Gianfranco Viesti e Vasco Errani hanno sottolineato come la dichiarazione di incostituzionalità della legge Calderoli sancita dalla Consulta apra una nuova partita, sia sul piano parlamentare, sia su quello sociale, rispetto alla quale è necessaria una forte volontà politica. Rosy Bindi ha ricordato che i problemi della sanità riguardano l’intero paese, e ha prospettato la possibilità che i gruppi parlamentari di opposizione presentino un disegno di legge volto a recepire le indicazioni della Corte costituzionale in materia.

Dall’incontro fiorentino si avvia un percorso di analisi e proposte comuni alla luce di una crescente partecipazione. Serve una visione alternativa alla retorica secondo cui non possiamo più permetterci un Servizio sanitario pubblico, falsamente dichiarato «insostenibile». Quello che non possiamo permetterci è invece il silenzio. La scommessa è costruire – a partire dalle mobilitazioni in corso – convergenze sulla priorità della salute tanto nell’allocazione delle risorse nazionali, quanto in un rinnovato modello di sanità pubblica e di cura.

* Chiara Giorgi

Insegna storia contemporanea alla Sapienza, Università di Roma. I suoi temi di ricerca sono l’evoluzione dei sistemi di sicurezza sociale e welfare, la storia della salute e della sanità, la storia del socialismo, la storia delle donne, alcuni temi riguardanti la storia del marxismo

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Andrea Fabozzi su il manifesto

Il progetto La bulimia degli esecutivi e la regressione del giudiziario da potere a strumento di governo non sono fenomeni nazionali ma tendenze mondiali

Non basta il titolo per giudicare una riforma. Una volta scritte in Costituzione, le norme vanno fatte vivere ed è facile prevedere che le modifiche di marca governativa all’ordinamento della magistratura avranno effetti negativi sulla già pessima situazione della giustizia italiana.

Ormai la polemica politica si nutre di modifiche costituzionali immaginate, le etichette e gli slogan che le accompagnano servono a confondere. Meglio guardare alle intenzioni di chi propone le riforme, soprattutto quando sono apertamente dichiarate. Così il monocameralismo che voleva Renzi non era quello di Ingrao, il presidenzialismo che spinge Meloni non è quello sul quale ragionava Calamandrei, la separazione delle carriere sulla quale ha messo la firma Nordio non è quella sostenuta da Vassalli.

Le carriere dei pubblici ministeri e dei giudici sono già profondamente separate. Molte norme sono intervenute negli anni per alzare una barriera e oggi i giudici che passano a fare i pm sono meno dell’1%, quelli che da pm vanno a fare i giudici ancora meno. Non è un bene. Discorso diverso è quello della familiarità tra requirenti e giudicanti che però ha a che vedere con le routine di lavoro e che dunque riguarda anche i rapporti tra magistrati di primo grado e di appello, tra magistrati e avvocati. Rapporti ineliminabili, per quanto un imputato che spera di essere assolto o di vedere la sua condanna riformata non li considera tali, a buon diritto. Ma questo è l’ambito dell’etica personale: se è scarsa non si recupera scrivendo una legge.

C’è invece un’altra separazione che la Costituzione prevede sia netta e che netta non è: la separazione tra la magistratura e il potere politico. È soprattutto a questa che alludono le previsioni costituzionali di autonomia e indipendenza e che troppe volte in concreto vanno a sfumare. Per responsabilità della politica ma non solo.

Per esempio è assai problematica l’abitudine dei magistrati di contendersi gli uffici di diretta collaborazione con il governo di turno e di assegnarseli con logiche di corrente. È per tradizioni del genere che la magistratura in questo paese non rappresenta affatto, storicamente, un contropotere, come insistono invece i tanti ministri a caccia di nemici. Alla favoletta della casta rossa non crede evidentemente neanche Nordio, che ne ha a lungo fatto parte, la smentiscono i risultati delle elezioni interne all’Associazione magistrati e la realtà di tanti uffici giudiziari nel paese, dove toghe inamovibili sono un pezzo del potere costituito.

Proprio per questo i proclami della destra al governo dicono molto di più del testo della sua riforma. L’intenzione dichiarata è quella di «limitare il potere» dei giudici, e più ancora dei pm, dove il potere di cui si parla è quello di andare contro i desideri dell’esecutivo. Lo scandalo nasce infatti ogniqualvolta ordinanze e sentenze non coincidono con le idee o gli obiettivi repressivi del governo. Quando invece si procede contro attivisti come fossero terroristi, quando si assecondano teoremi sulla pericolosità delle ong, quando si riempiono le carceri di persone ai margini, non c’è alcun problema.

Certo, non basta ancora. Meglio, soprattutto per una coalizione al potere che fa del codice penale uno strumento di governo, molto meglio sarebbe portare pienamente la pubblica accusa nell’ambito dell’esecutivo (riportare, guardando alla storia). Il pm che è il terminale delle indagini della polizia giudiziaria ha questa inclinazione naturale, oggi però non è (solo) l’avvocato dell’accusa e gode delle garanzie e delle tutele di autogoverno dei giudici. Potrebbe perderle.

La bulimia degli esecutivi e la regressione del giudiziario da potere a strumento di governo non sono fenomeni nazionali ma tendenze mondiali. Dagli ordini esecutivi di Trump agli attorneys in giù, c’è già un ricco panorama di pessimi esempi. Proprio per questo quando il governo cita sistemi imparagonabili al nostro per spingere la separazione delle carriere è il caso di spaventarsi. Tutti sistemi, peraltro, dove l’indipendenza non è prevista.

In definitiva non uno dei disastri della giustizia italiana può trovare giovamento da una modifica costituzionale, per curarli ci vorrebbero investimenti e depenalizzazione. I magistrati sono parte di una macchina che produce più ingiustizie che giustizia, più sofferenze che ristoro, e i cittadini tendono a vederli come corresponsabili. Anche per questo lo sciopero non scalda i cuori dei dannati, nei gironi dei tribunali (pur avendo effetti scarsissimi sui tempi dei processi, eterni in ogni caso). Ma è bene sapere che se il quadro oggi è desolante non è detto che non possa peggiorare. Con la riforma accadrebbe senz’altro.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Giansandro Merli su il manifesto

Protocollo Italia-Albania e oltre Il professore di diritto Ue Bruno Nascimbene sull’udienza a Lussemburgo: «La Commissione? Inversione senza precedenti». E sulle procedure accelerate di frontiera: «Garantiscono il diritto di difesa solo sulla carta»

«Non ricordo precedenti di un comportamento come quello tenuto dalla Commissione Ue nell’udienza alla Corte di giustizia europea di martedì». Bruno Nascimbene è avvocato e professore di diritto dell’Unione all’università di Milano, già presidente del Centro europeo di eccellenza Jean Monnet.

Nelle osservazioni depositate un mese fa la Commissione Ue si era opposta alla possibilità di designare come «paesi di origine sicuri» quelli con eccezioni per intere categorie di persone. In udienza ha espresso una posizione opposta. È un comportamento usuale?

No, non lo è. Sinceramente non ricordo precedenti. La Commissione si è giustificata dicendo che aveva letto e considerato le osservazioni degli Stati membri e quindi ritenuto di cambiare opinione. Ma insomma, questa presa di posizione ha suscitato grande sorpresa nella Corte. Infatti il presidente ha chiesto espressamente conferma che l’opinione della Commissione fosse cambiata. Una giustificazione potrebbe essere quella che l’istituzione ritiene opportuna un’anticipazione dell’applicazione del nuovo regolamento inserito nel Patto Ue immigrazione e asilo, in vigore da giugno 2026.

La redazione consiglia:

«Paesi sicuri», la Commissione Ue cambia ideaNon sarebbe singolare visto che quell’elemento è parte di un pacchetto di norme molto complesso che ridefinisce tutto il quadro normativo sull’asilo?

Infatti alla Commissione direi: se siete così sicuri della vostra tesi perché non proponete ai governi di anticipare l’applicabilità del regolamento? Non è che si possa far valere in via anticipata senza modificare quello in vigore. Comunque è giusto dire che non si può cambiare semplicemente la data di un regolamento che è inserito in un pacchetto. È complicato, anche se non si può escludere una soluzione.

Torniamo alle eccezioni per gruppi sociali discusse in udienza. Per la Commissione non dovrebbero essere vincolate a un criterio quantitativo, a patto che i gruppi minacciati siano «chiaramente distinguibili». Cosa implica una simile interpretazione?

Il criterio quantitativo sui gruppi di persone mi ha lasciato perplesso fin da quando l’ho visto espresso nelle osservazioni scritte. È stato anche oggetto di dibattito in udienza. A me pare un parametro molto liquido, malleabile, soft se vuole. Introdurrebbe un margine di incertezza di non poco conto. Non so se la Corte di giustizia nella sentenza affronterà questo tema specifico.

Se passasse la tesi di paesi membri e Commissione i centri in Albania avrebbero un via libera definitivo o resterebbero profili di illegittimità?

Avrebbero il via libera. L’Avvocatura ha insistito molto sul concetto di «margine di apprezzamento», ovvero la discrezionalità del singolo Stato, specie l’Italia. Tutti i paesi concordano su questo aspetto. A eccezione della Germania che si è espressa in modo diverso, nelle osservazioni scritte più che in udienza.

La redazione consiglia:

Il protocollo Italia-Albania davanti alla Corte UeL’Avvocatura dello Stato italiano sostiene che tra procedure accelerate di frontiera, riservate a chi viene da un «paese sicuro», e procedure ordinarie non ci siano differenze in termini di garanzie.

Contesto questa idea. Se fossi stato in aula come legale avrei detto: teoricamente sì, di fatto no. Lo raccontano gli avvocati che lavorano sul campo, come quelli presenti in udienza, e affrontano tutti i giorni i casi specifici. Con le procedure accelerate i diritti di difesa sono garantiti solo sulla carta. I legali dei richiedenti asilo finiti in Albania si sono lamentati anche davanti ai giudici nazionali dei limiti imposti dal protocollo.

Se diventasse possibile estendere la designazione di sicurezza a molti altri paesi e la maggior parte dei richiedenti fossero così sottoposti a procedure accelerate quale sarebbe l’impatto sull’effettività del diritto d’asilo?

Subirebbe una importante compressione. E con questo termine mi riferisco a una eccessiva limitazione. Devo dire, però, che nel nostro paese abbiamo una norma costituzionale, l’articolo dieci terzo comma della Costituzione, che in ogni caso non si tocca. Riconosce un diritto fondamentale della persona a prescindere dagli obblighi di diritto dell’Unione europea.

Il nuovo Patto immigrazione e asilo rischia di entrare in contrasto con la Costituzione.

È un po’ teorico, ma potrebbe porsi una questione di controlimite, ovvero di un limite costituzionale nostro a una compressione di un diritto garantito dalla Carta.

Commenta (0 Commenti)

- Dettagli

- Scritto da Emiliano Brancaccio su il manifesto

conflitto a est La verità della trattativa è che gli Stati uniti e l’Europa insieme spolperanno quel paese nei decenni a venire pur di recuperare le loro spese militari

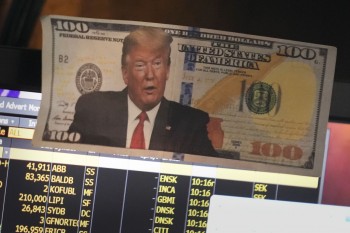

All’orrido affarista che alberga nella mente di Donald Trump va riconosciuto un involontario chiarimento: sta sgombrando il campo dalle banalizzazioni geopolitiche che hanno dominato il dibattito sulla guerra. E sta chiarendo che la pace si decide sugli interessi capitalistici in ballo e non solo tracciando la linea di confine della nuova Ucraina russificata.

L’avevamo detto in tempi non sospetti: il principale tavolo delle trattative sarà quello che fisserà le condizioni economiche per la pace. A quanto pare ci siamo arrivati. E purtroppo, come previsto, non è il tavolo che speravamo di vedere. Il caso dell’accaparramento delle terre rare dell’Ucraina è indicativo. Come ieri il manifesto riportava, Zelensky si è sgolato fino all’ultimo per ribadire che non avrebbe firmato nessuna cambiale agli alleati per ottenere le armi. Vero o falso che sia, ormai è vox clamantis in deserto.

Il grottesco siparietto alla Casa Bianca fra Macron e Trump lo dimostra. L’americano sostiene che le terre rare gli spettano perché l’aiuto degli Stati Uniti all’Ucraina, diversamente da quello europeo, non era coperto da garanzie. Il francese lo interrompe affermando che l’Ue vuole rivalersi non sull’Ucraina ma solo sui fondi russi congelati nei conti correnti europei. Ipotesi pretenziosa, un po’ come se alla Francia vincitrice della prima guerra mondiale avessero chiesto di pagare i debiti della Germania sconfitta.

La redazione consiglia:

La difesa europea si fa a Londra, leader della Ue da StarmerLA VERITÀ della trattativa è che insieme spolperanno l’Ucraina nei decenni a venire pur di recuperare le spese militari. Ad ogni modo, l’usurpazione dell’Ucraina sconfitta è questione drammaticamente secondaria. Il portavoce di Putin, Dimitrij Peskov, l’ha ripetuto ancora una volta: per normalizzare i rapporti tra Washington e Mosca c’è ancora molto lavoro da fare, soprattutto sul versante degli accordi di cooperazione commerciale e finanziaria.

L’obiettivo del Cremlino è quello di sempre: farla finita con il protezionismo ipocrita delle cosiddette “sanzioni” e aprire nuovamente i mercati americani e occidentali agli affari con la Russia.

UNA PROPOSTA, come è noto, che Mosca porta avanti in totale sintonia con Pechino. Non è un caso che da settimane il governo cinese insista per interpretare lo spiraglio di pace in Ucraina come occasione per l’apertura di una trattativa economica multilaterale. La posta sul piatto: riaprire l’America e l’Occidente al libero scambio di merci e di capitali coi “nemici” orientali.

Trump è terrorizzato da una simile prospettiva. La sua amministrazione sarebbe disposta anche a mandare l’Ucraina, i paesi baltici e l’intero confine europeo della Nato all’inferno. L’essenziale è che il muro protezionista americano resti in piedi. È questa, infatti, l’unica condizione per tenere a bada un altrimenti ingestibile debito statunitense verso l’estero, sia pubblico che privato.

ECCO PERCHÉ la presidenza Usa sta cercando di tenere i cinesi il più possibile alla larga dagli accordi di pace. La speranza americana è convincere Putin a intavolare una trattativa bilaterale fondata sull’apertura ai soli capitali della Russia. È il tentativo di riesumare il vecchio divide et impera nixoniano per separare i destini russi da quelli del gigante cinese. Il problema è che l’intreccio economico tra Russia e Cina è ormai difficilmente districabile.

Negli ultimi anni l’export cinese verso l’economia russa è più che raddoppiato, passando dai 50 miliardi di dollari del 2018 agli oltre 100 attuali. «Cina e Russia non possono essere separate»: l’avvertimento di Xi al mondo, di pochi giorni fa, è fondato su basi economiche piuttosto solide.

Se dunque la Russia resterà saldamente legata alla Cina, alla Casa Bianca toccherà cercare altre vie. Una di queste è che gli Stati Uniti decidano di scaricare l’arma protezionista interamente sulle spalle dei vecchi alleati Ue.

TRUMP POTREBBE cioé minacciarci: «Cari europei, o pagate voi i nostri debiti oppure da ora in poi faremo affari solo coi nemici». È il “friend shoring” di Biden che sotto Trump si rovescia e diventa “unfriend shoring”. L’ennesimo, stupefacente paradosso di una precarissima pace capitalista.

Commenta (0 Commenti)- Bisogna saper scegliere - di Andrea Fabozzi

- Appelli - Un giorno di tregua. Appello dei sindaci

- L’assist di Trump, le bombe di Putin: 13 uccisi a Kiev - di Francesco Brusa

- È già stata realizzata la tomba del pontefice a Santa Maria Maggiore - di Valerio Gigante

- Anpi: 25 aprile - L'Amministrazione di Brisighella non concede la parola all'Anpi

- Rearm, l’eurocamera boccia la procedura d’urgenza - di Andrea Valdambrini

- Il protocollo va in tilt. Libero l’uomo che ha chiesto asilo a Gjader - di Giansandro Merli

- Abu Mazen attacca Hamas, sceglie il successore e rompe l’unità - di Michele Giorgio

- La chiesa di Bergoglio, il testimone spiazzante - di Mario Ricciardi

- Folla a San Pietro, stazione intermedia del lungo addio - di Giuliano Santoro ROMA

- Il rifiuto della guerra - di Marco Bascetta

- Referendum, il silenzio non è d’oro - di Vincenzo Vita

- Gli Usa di Trump esportano la teologia della guerra - di Francesco Strazzari

- Per i funerali del papa e per i dazi. Leader internazionali a San Pietro verso il tutto esaurito - di Marco Boccitto

- Il governo usa il lutto di Stato per oscurare la Liberazione - di Luciana Cimino